Первая встреча в Восточном

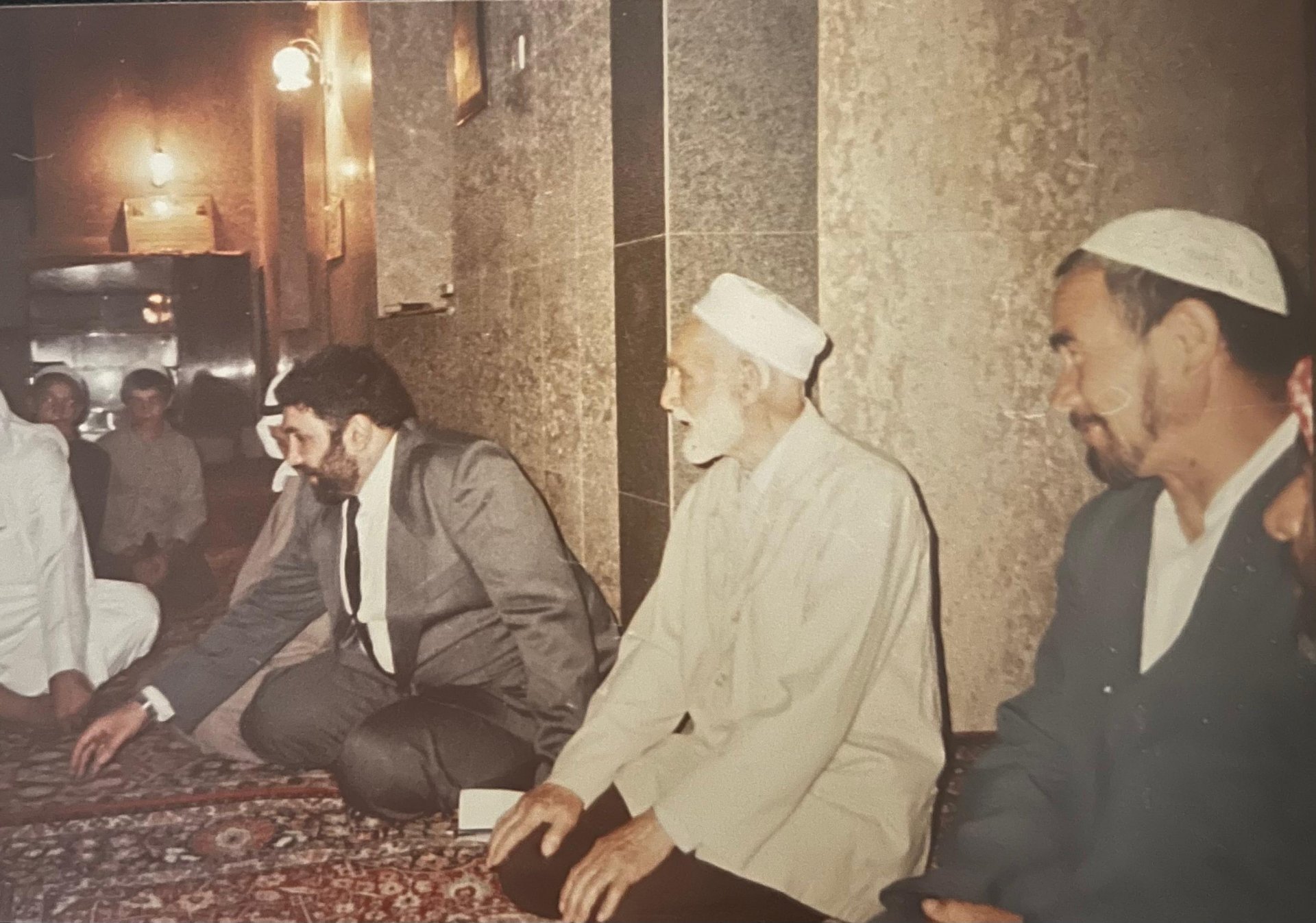

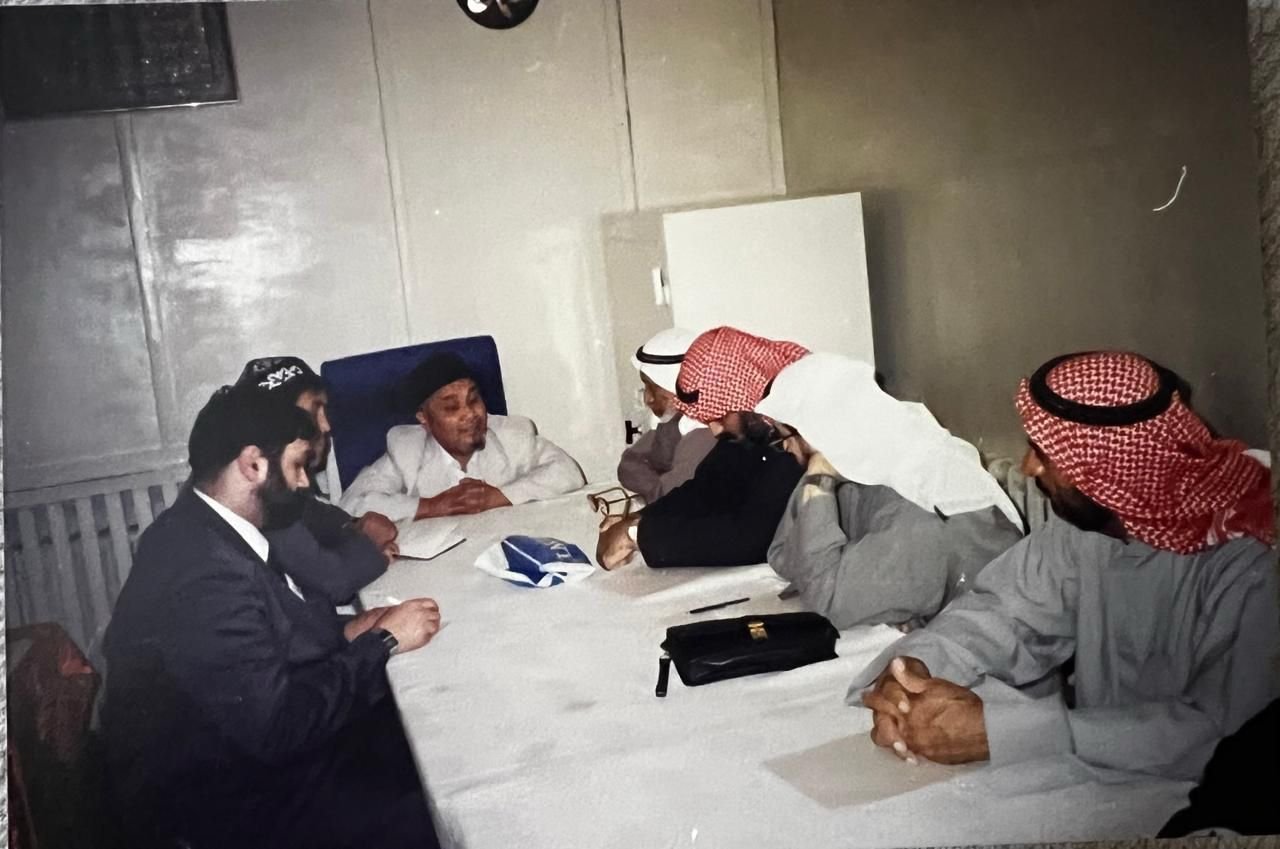

Весною 1992 года судьба привела меня в Киргизстан вместе с группой деятелей исламской благотворительности из Кувейта — во главе с шейхом Юсуфом аль-Хаджи (Абу Якуб) и шейхом Абдуллой аль-Мутавуа (Абу Бадр), да смилуется Аллах над их душами.

Наша дорога лежала в тихую небольшую деревню на окраине Бишкека — Восточный. Деревня казалась стоящей на пороге мира: скромные домики, поля, уходящие в бесконечность, тишина, нарушаемая лишь журчанием воды и эхом далёкого азана. И именно среди этого умиротворённого безмолвия жил человек, превративший деревню в маяк света и знания — шейх Ильяс Акушинский.

Мы вошли в его скромный дом

Он встретил нас радушной, широкой улыбкой и лицом, озарённым благородством и величавой спокойной силой. Ему было за восемьдесят, но глаза его светились чистотой, живостью и умом, соперничавшим с молодостью. Он уселся среди нас и мягким голосом расспросил о нашем пути, о положении мусульман в Палестине, а затем стал вспоминать дагестанские селения — одно за другим, точно перебирая детей по именам.

С первых минут мы почувствовали, что переступили не порог обычного дома, а порог живой духовной школы, где царила чистота, мудрость и непоколебимость, подобная свету древнего светильника, который никогда не меркнет. Тогда мы ещё не знали, что эта встреча станет одним из тех редких мгновений, которые меняют взгляд человека на сущность терпения и смысл веры.

Детство и истоки в Акуше

Шейх Ильяс родился в 1909 году в горном дагестанском селении Акуши — селении, прославившемся своими учёными, несгибаемостью мужчин и крепкой приверженностью людей своей религии.

Он рос под покровом своего отца — шейха-уль-ислама Хаджи Али, занимавшего в те времена положение, равное нынешнему муфтию. В сердце мальчика с ранних лет поселилась любовь к знаниям. Он учился у отца, у братьев — все они были уважаемыми учёными, — затем у старейших мудрецов родной земли. Уже в юности он выделялся своим достоинством и скромностью: спокойно сидел в кругах знания, внимателен, мягок, слушал прежде, чем говорить. И таким он остался до глубокой старости: память безошибочная, язык осторожный.

В сибирском аду: испытание веры

Шейх Ильяс застал Первую мировую войну, падение царизма, приход советской власти и волну репрессий, обрушившуюся на учёных и людей религии. Так начался его крестный путь: арест и ссылка в Сибирь — туда, где холод нестерпим, голод беспощаден, а тишину лагерей можно было разве что нарушить шёпотом аятов, которые заключённые произносили тайком.

Там, за сотни и сотни километров, в безмолвии северных просторов, среди мучений, его сердце словно говорило: «Ночь несправедливости не вечна. Государство лжи — лишь мгновение».

Позже он описал эти годы в своём рукописном труде «Что я видел в коммунизме», рассказывая о тяжести быта, о принудительном труде, о судьбах тех, кто не пережил холод и истощение: «После стольких страданий силы покидали людей день за днём и один за другим они уходили либо под суровыми небесами чужбины, либо возвращались домой, но уже в считанных единицах».

Это строки, которые потрясают сердце: в них — боль испытаний, но и редкая стойкость.

Когда тело замерзало, но вера оставалась живой

Испытание шейха Ильяса не было кратковременным арестом — оно стало частью трагедии, которую переживал весь Кавказ. Почти не осталось семьи, не затронутой репрессиями: братьев старших — Мухаммада и Хасбулаха — арестовали в 1928 году, самого же шейха — в 1932-м.

Их семья, как и тысячи других, была разбросана между тюрьмами и ссылками.

Путь шейха пролёг от Дагестана до Маринска — рабочие колхозы Западной Сибири, где труд под стужей и голодом изнурял тела. Потом — ещё дальше: Чита, Владивосток, Хабаровск — тяжёлые работы на прокладке железнодорожных путей в ледяной пустыне. Узников превращали в каторжных, трудившихся с рассвета до ночи за горсть хлеба.

Он сам писал о том времени: «Я остался там до истечения моего срока, выполняя тяжёлую работу от раннего утра до темной ночи. И при всей этой длительности дня мы редко выполняли норму.

Кормёжка и одежда выдавались пропорцией к выполненному труду: кто сделает всё — тому килограмм хлеба. Кто не выполнит — от трёхсот граммов и меньше. К тому же жидкий суп, который никто бы не пил по своей воле.

Мороз же доходил до минус двадцати пяти — тридцати.

Обувь наша — валенки, промокшие от тающего льда, тяжелеющие так, что мы тащили их с трудом.

Жили в бараках, сколоченных из толстых ветвей, на грубых ложах из древесных стволов, и спали на них, как заяц, что кутается в любую подстилку, если найдёт».

Эти строки — сами по себе история. Там, где замерзали тела, вера оставалась тёплой.

Тюремные перевозки были пыткой: заключённых загоняли в вагоны, как груз, в душных, холодных, нечеловеческих условиях. От голода, побоев и болезней многие не доживали до конечной точки.

Но среди холода и голода шейх не оставлял молитвы. Он молился между вагонами, тихо читал аяты, поддерживал спутников словом терпения и упования. И вышел из ссылки, подобно древнему стволу, ободранному бурями: тело истощено, но дух высоко поднят к небу.

Несломленная воля

Тот, кто пережил всё это, должен был бы сломаться, устрашиться, отступить. Ведь ради этого и были созданы лагеря — чтобы уничтожить веру, прежде чем тела.

Но шейх Ильяс вышел оттуда чище, чем вошёл — полон готовности служить знанию.

Он вновь стал учить Коран — тайно. Воспитывал новое поколение в духе таухида, чтобы искра не гасла.

Учёные — наследники пророков, и он нёс эту ношу, не колеблясь.

Свидетель веры — рядом со свидетелем литературы

Читая написанное шейхом Ильясом, невозможно не вспомнить страницы Александра Солженицына — его «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича».

Разные судьбы, разные пути: один — мусульманин из дагестанских гор, другой — русский православный из глубин России. Но их объединяет боль одного и того же человека — человека, растертого железной системой.

Однако между ними есть отличие: Солженицын видел трагедию человека в бездушном государстве, шейх Ильяс видел борьбу веры с безбожием, и его опорой был Всевышний.

Оба раскрыли суть одного и того же мрака, но один — из тесноты земной скорби, а другой — из широты небесной надежды.

Общее человеческое видение

И всё же есть линия, соединяющая их: тот же мороз, то же одиночество, тот же тягучий голод, та же ночь, что не кончается.

Один очищался терпением, другой писал пером, капавшим кровью. Но послание обоих одно: слово правды — это свет, который может пробить даже стену молчания.

Восточный — молитвенный очаг света

После возвращения из ссылки шейх был вновь направлен — уже в Киргизию, на работу в шахтах. Но Аллах обернул ссылку милостью: вокруг него собрались переселенцы — дагестанцы, дунгане, уйгуры, киргизы, казахи. Деревня стала братством народов, объединённых верой и испытанием.

Дом шейха стал тайной школой: он обучал детей, наставлял молодёжь, утешал взрослых.

К его порогу тянулись мигранты, студенты, ищущие света. И из этого скромного дома вышли поколения учёных, распространивших его знания по Дагестану и всей Средней Азии.

И даже когда ему перевалило за девяносто, он продолжал трудиться: руководил постройкой мечети, разговаривал с учениками, говорил им: «Храните свою веру, как храните дыхание — в ней ваша жизнь».

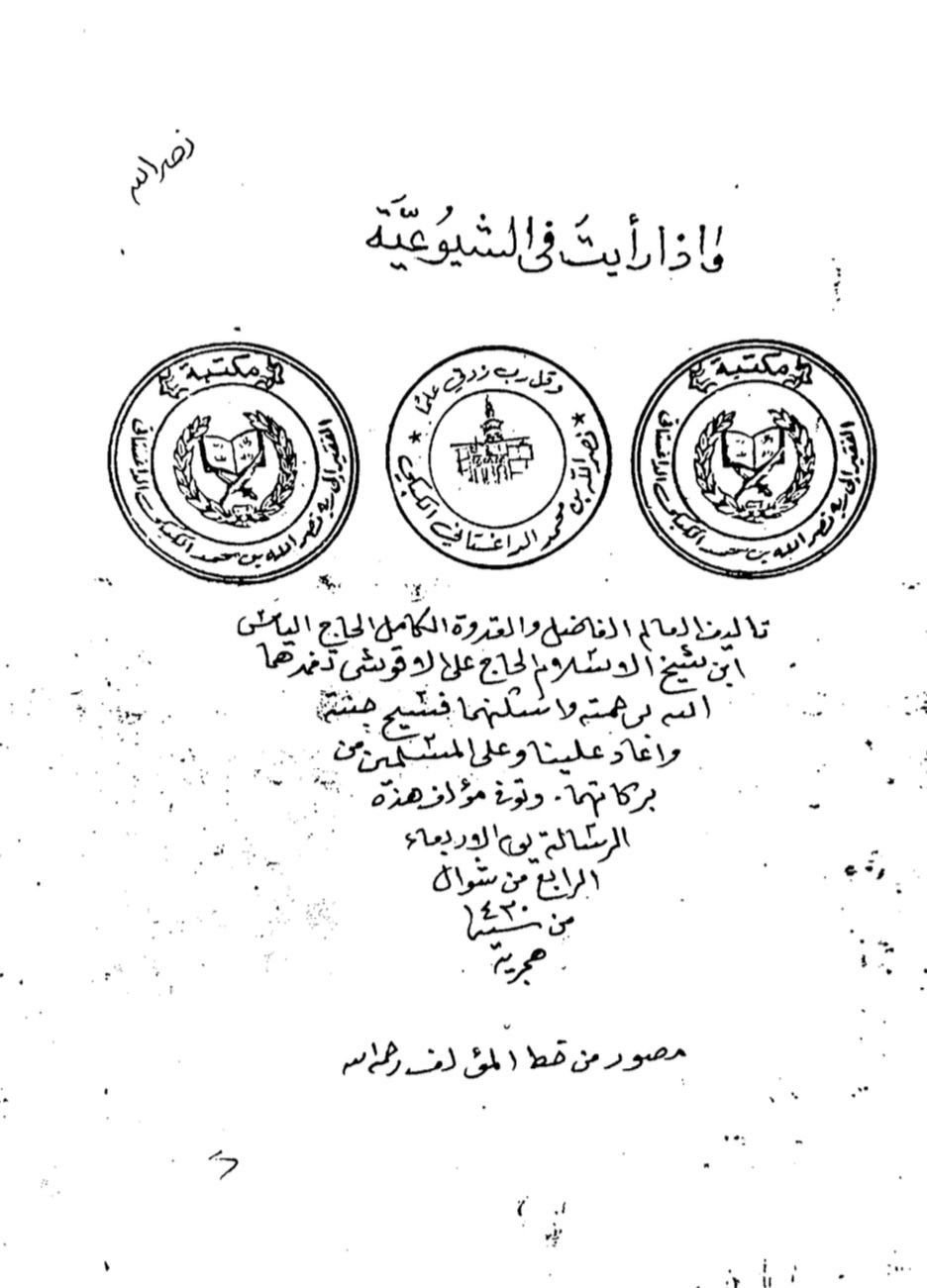

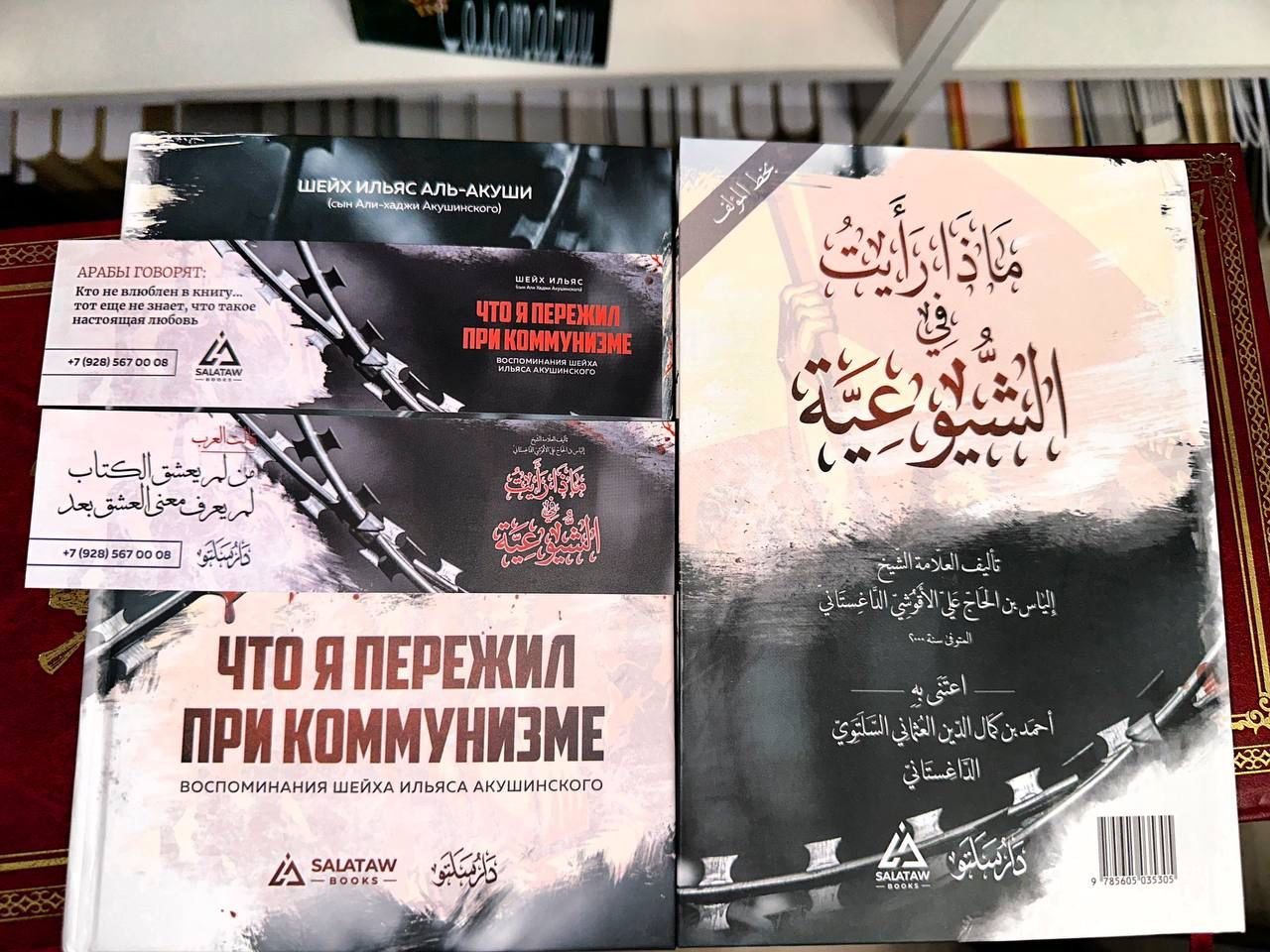

Книга, написанная слезами

Во время нашего визита 1992 года шейх подарил нам рукопись «Что я видел в коммунизме?».

Это не была обычная книга — это был живой документ человека, прошедшего сквозь огонь испытаний. Каждая строка — одновременно чернила и слёзы.

Он вспоминал своё детство, смуту гражданской войны, ложь коммунистических лозунгов, судьбы товарищей по лагерям — тех, кто умер в снегах Сибири. Закончил же книгу хвалой Аллаху за то, что увидел падение тирании.

Эта рукопись — не просто мемуары. Это — духовное завещание: иман не гасят эпохи.

Книга была недавно издана заново в Дагестане — исследована и подготовлена молодым учёным Ахмадом Салтиевым. Её открывает аят: «Напоминай им о днях Аллаха — в этом знамения для каждого терпеливого и благодарного».

Так книга стала свидетельством эпохи, которая пыталась уничтожить религию, но бессильной оказалась перед словом веры.

Два свидетельства — две победы над молчанием.

За тысячи километров, спустя десятилетия, в 1974 году Солженицын произнёс в Осло: «Литература — не профессия, а миссия. Писатель — не рассказчик, а свидетель истины. В моей стране миллионы были убиты в молчании. Я писал, чтобы спасти их голоса от забвения… Каждая страница — крик из могилы, которую не успели закрыть».

И как будто этими же словами говорит сегодня книга шейха Ильяса — книга, спасшая голоса верующих, которых пытались стереть.

Они встретились в одном смысле: оба писали, чтобы человек не исчез. Но один — чтобы вернуть голос человека, другой — чтобы сохранить свет веры.

Шейх — человек

Шейх Ильяс был не только учёным, но и человеком удивительной мягкости и благородства.

Ученики вспоминают, что он общался с ними, как отец с детьми: слушал каждого, улыбался каждому, не повышал голоса, не отворачивался от нуждающегося.

В нём сочетались величие и доброта.

Один из учеников сказал о нём: «Когда мы сидели рядом с ним, казалось, перед нами гора знания. А когда он улыбался — перед нами становилась река милости».

Он умел дарить спокойствие, и когда взывал к Аллаху — вокруг воцарялась тишина, будто слова исходили из глубины испытаний.

Кроме трудов по истории Дагестана, главным его наследием стали сердца и души, которые он воспитал.

Слава учёных

Свидетельства учёных о шейхе до сих пор звучат с уважением. Один из его выдающихся учеников, шейх Мирза Хаджи аль-Айяки, писал: «Он был из самых умных и искренних учёных красив в речи и приятен в общении. Кроткий, степенный, любимый людьми за светлый облик. Стойкий духом, мягкий нравом, острым умом до последних дней, даже когда возраст перевалил за девяносто».

Последнее прощание

Аллах подарил шейху долгую жизнь — чтобы он успел увидеть то, о чём молил в далёкой ссылке: падение тирании и возвращение азана в мечети Кавказа и Средней Азии.

В последние годы он повторял: «Я увидел поражение зульма дважды: когда терпел его — и когда он пал».

Вечером 12 января 2000 года шейх Ильяс хаджи Акушинский вернул душу Творцу, прожив более девяноста лет. Похоронили его в Восточном, где он провёл последние годы среди учеников и любящих его людей.

Горе охватило поселок, затем весь Дагестан — ушел человек, соединявший в себе знание, скромность, терпение и сияние веры.

Наследие и завещание

Шейх оставил рукописное завещание — полное смирения: «Я — бедный, нуждающийся в милости Аллаха, Ильяс ибн аль-Хадж Али Акушинский, прожил в этом мире около девяноста лет и испытал его трудности и мучения… Завещаю своим детям, внукам и любимым — как Якуб завещал своим сыновьям — держитесь слова: нет божества, кроме Аллаха, и не умирайте иначе, как мусульманами».

Это было его последнее наставление — урок покаяния и надежды.

И до сих пор люди приезжают в Восточный, читают фатиху у его могилы, вспоминают его путь и берут из него свет, как из источника, который не иссякает.

А я, вспоминая то путешествие, вижу перед собой три светлых лица: шейха Ильяса, и двух кувейтских благотворителей — Абдуллу аль-Мутавуа и Юсуфа аль-Хаджи.

Абу Бадр был одним из столпов исламской благотворительности; его дела в образовании и помощи людям до сих пор живут после его кончины в 2006 году.

Абу Якуб — министр, наставник, глава Международной исламской благотворительной организации, лауреат премии короля Фейсала за служение исламу, ушёл в 2020 году.

Эта поездка собрала людей одного духа: веры, которая не угасает, служения, которое не знает границ, и убеждённости, что знание и дело — это две стороны одного поклонения.

Да помилует Аллах шейха Ильяса хаджи Акушинского, да наградит его за служение умме, да благословит след его учеников и трудов. И да останется его память тихим ветерком в наших сердцах, напоминая: свет веры не погасит никакая ночь тирании — какой бы долгой она ни была.

Информационное агенство IslamNews.Ru

Войти с помощью: