Прожив долгие годы в России, я не перестаю поражаться удивительной мозаике мусульманских традиций этой земли. Если в прошлой статье я рассказывал вам о татарском маджлисе как живом зеркале народной души, то теперь мне хочется провести вас другой дорогой исторической памяти.

В силу семейных обстоятельств край мишарей в Нижегородской области стал мне второй родиной. Здесь, среди берёз и бескрайних полей, время будто течёт по-особому: старики помнят наизусть суры из Корана, выученные тайком в советские годы, а новые мечети вырастают на фундаментах разрушенных святынь. И каждый минарет здесь рассказывает свою уникальную историю сохранения веры.

На перекрестке рек и цивилизаций

Между двумя историческими центрами — Москвой и Казанью — раскинулась Нижегородская область, где величественные воды Волги сливаются с Окой. Сам топоним «Нижний Новгород» («Нижний» означает «нижний») был дан городу в противопоставление древнему Новгороду — колыбели русской государственности времен князя Рюрика. Однако если Великий Новгород символизирует истоки русской истории, то Нижегородская земля стала местом, где переплелись судьбы многих народов, среди которых особое место занимают татары-мишари — хранители уникальной культуры и исламской традиции.

Осколки Золотой Орды: деревни как хранители памяти

В восточной части области сохранились 34 татарские деревни — осколки прежних шестидесяти. Именно отсюда, из этих живописных мест с их особым укладом жизни, происходит большинство татар современной Москвы. Их называют мишарями — этноним, происхождение которого до сих пор вызывает споры среди исследователей. Одни связывают его с древним финно-угорским племенем мещера, другие — с исторической областью Мещёра.

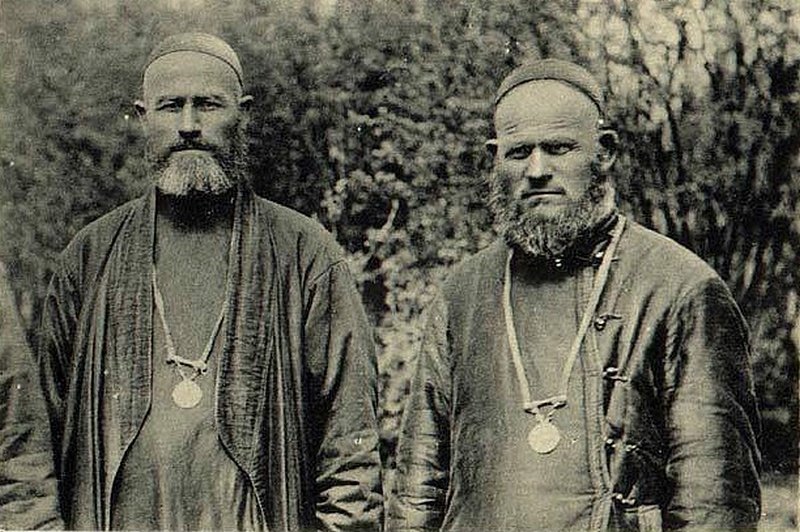

Нижегородские татары, старое фото

Нижегородские татары, старое фотоМишарский диалект заметно отличается от казанско-татарского, и это различие стало поводом для добродушного соперничества: жители двух регионов с улыбкой подмечают особенности произношения друг у друга.

Этническая мозаика: от блондинов до смуглых тюрков

Происхождение мишарей остается загадкой, но очевидно одно: они — продукт многовекового смешения. В их жилах течет кровь мещеры, волжских булгар и золотоордынских татар. Это удивительное смешение проявилось и во внешности: среди мишарей можно встретить как голубоглазых блондинов, так и смуглых людей с ярко выраженными азиатскими чертами.

От Сарая до Казани: геополитический перелом

Золотая Орда, чья столица когда-то располагалась в городе Сарай (на месте современного Саратова), простирала свое влияние от Сибири до венгерских степей. Однако к XV веку некогда могущественная держава распалась на четыре ханства: Крымское, Астраханское, Казанское и Сибирское. Нижегородские земли превратились в пограничье — зону постоянного напряжения между Казанским ханством и набирающим силу Московским княжеством.

Исторический перелом произошел, когда часть татарской знати — касимовские татары — перешла на сторону Москвы. Этот раскол стал роковым для Казани: в 1552 году войска Ивана Грозного штурмом взяли город, положив конец Казанскому ханству. С падением Казани перед Московским государством открылись бескрайние просторы Поволжья.

Деревни-долгожители: живые свидетели истории

Именно в этот турбулентный период возникли многие татарские поселения Нижегородчины. Деревня Рыбушкино, основанная в 1554 году, и Сафаджай, известный с 1451 года, — не просто населенные пункты, а живые свидетельства непрерывности татарского присутствия в этом регионе, несмотря на все исторические бури.

Религия как стержень идентичности

Татарский этнограф Ахмеров, записавший в конце XIX века воспоминания старейшин, сделал важное наблюдение: мишарей объединяет не столько этническое происхождение, сколько религия. Этот вывод крайне важен — он раскрывает суть татарского характера, особенно ярко проявившуюся у мишарей.

До революции каждая татарская деревня представляла собой самодостаточный мир: мечеть, мактаб (религиозная школа), мулла и учитель были неотъемлемыми атрибутами сельской жизни. Однако с приходом советской власти этот уклад был обречен.

Годы испытаний: между молотом и наковальней

Большевистская революция, свергнувшая царский режим, обернулась для татарских деревень настоящей катастрофой. Гражданская война, мобилизации, массовые расстрелы — все это обрушилось на мирные селения.

Мемориал у деревни Пашатово

Мемориал у деревни ПашатовоОсобенно трагичным стал 1919 год, когда близ деревни Пашатово произошла первая организованная расправа. Расстрелянных похоронили в безымянной могиле, а место казни специально сравняли с землей, пытаясь стереть память о злодеянии. Лишь в 1990-е годы, после падения коммунистического режима, жители на собственные средства воздвигли здесь мемориал в форме мечети с минаретом — немой укор тем страшным временам.

Уничтожение традиций

Советская власть методично искореняла все проявления религиозной жизни. Мечети превращали в склады или клубы, священные книги сжигали на площадях, мулл и учителей арестовывали или расстреливали. Особый удар был нанесен по письменности: традиционный арабский алфавит заменили на кириллицу, следуя примеру турецких реформ Ататюрка.

Хранение Корана стало смертельно опасным делом. Тех, у кого находили священную книгу, ждала тюрьма или хуже. И все же вера не умерла — она ушла в подполье.

Тайные страницы: как сохраняли Коран

Весной 1988 года я впервые оказался в этих краях. В доме пожилой женщины мне показали нечто удивительное: древний казанский Коран, бережно завернутый в несколько слоев ткани и спрятанный в потаенном месте. Дрожащие руки старушки осторожно перелистывали пожелтевшие страницы, а в ее глазах светилась надежда, что молодой человек может прочитать священные строки.

Позже, в соседней деревне, я встретил другую старушку. Несмотря на преклонный возраст, она помнила наизусть несколько коротких сур, выученных еще в дореволюционном мектебе. В ее руках были самодельные четки — нить, связывающая ее с давно ушедшим миром.

Женщины как хранительницы веры

Эти эпизоды раскрывают важную правду: в самые темные годы именно женщины — матери и бабушки — стали главными хранительницами веры. В тайне от всех они передавали детям основы ислама, рассказывали о традициях предков, берегли уцелевшие религиозные книги.

Старая мечеть Рыбушкино

Старая мечеть РыбушкиноТот, кто не жил в ту эпоху, вряд ли сможет в полной мере понять, насколько опасным было тогда любое проявление религиозности. Каждый сохранившийся экземпляр Корана был настоящим сокровищем, а возможность научить ребенка азам веры — подвигом.

Мемориалы как уроки истории

У деревни Сафаджай стоит скромный, но выразительный памятник. Он установлен на месте братской могилы, где покоятся имамы и учителя, расстрелянные в 1930-е годы. Их арестовывали ночью, уводили из домов и убивали без суда. Место захоронения долгие десятилетия было неизвестно — его обнаружили лишь после распада СССР.

Пожилые жители вспоминают, как даже в те страшные годы они тайком собирали детей в домах и учили их сурам из Корана, рискуя собственной свободой и жизнью.

Возрождение: минареты против забвения

С распадом Советского Союза началось долгожданное возрождение. В татарских деревнях одна за другой стали расти мечети — не как дань моде, а как символ победы памяти над забвением.

Мечеть Абдулхамита Садекова, построенная турецкими строителями в османском стиле

Мечеть Абдулхамита Садекова, построенная турецкими строителями в османском стилеВ Рыбушкино сегодня три мечети. Одна из них — старинная, уцелевшая с дореволюционных времен. Другая — великолепное сооружение в османском стиле, построенное на средства известного предпринимателя и мецената Абдулхамита Садекова в память о погибшем сыне. В деревне Медяны появилась просторная мечеть с учебными классами для детей. В Сафаджае теперь пять мечетей — по одной на каждые несколько улиц.

Новая жизнь традиций

Летом мечети превращаются в центры культурной жизни. Здесь организуют курсы арабского языка, уроки Корана, занятия по истории ислама. Дети из городов приезжают к родственникам в деревни и с удивлением открывают для себя богатство своей культуры.

Азан, раздающийся над деревенскими улицами, — это не просто призыв к молитве. Это голос возрождающейся идентичности, заявление о том, что годы гонений не смогли уничтожить веру.

Вера сильнее страха

История нижегородских татар-мишарей — это история невероятной стойкости. Их деревни пережили иго времени, гонения, систематические попытки стереть их уникальную культуру. Но они сохранили главное — веру, язык, традиции.

Сегодня их минареты вновь пронзают небо, а на въездах в села гордо сияют полумесяцы. Эти символы говорят миру: «Мы — дети великой уммы. Нас пытались сломить, но мы выстояли. И теперь мы строим будущее, опираясь на свою идентичность, закаленную в огне испытаний».

Информационное агенство IslamNews.Ru

Войти с помощью:

Ответить

Очень интересно