Летом 1989 года судьба занесла меня в Таджикистан, эту землю, что укрывается в тени гор Памира и прохладе её рек. Путешествие стало открытием нового мира, простого внешне, но глубокого по своей сути. В скромных глинобитных домах я ощутил тепло гостеприимства, на горных склонах увидел, как чистота природы смешивается с радостью общения. На берегах рек я сидел рядом с величественным старцем, повествовавшим истории стойкости, а в столице Душанбе размышлял о диалектике города и деревни. Затем я посетил «хиджры» (комнаты для обучения), превратившиеся в фабрики по воспитанию мужчин-мусульман, и завершил своё путешествие на центральном рынке, где голоса торговцев смешиваются с запахами хлеба и специй, словно это квинтэссенция всего народа.

Те дни казались безмятежными, как будто они не знали ничего, кроме ясности и спокойствия. И мы не знали, что эта красочная картина треснет всего через два года, а умиротворение, наполнявшее деревни, рынки и комнаты для обучения, превратится в адский огонь. Это история безмятежности, предшествующей буре… и воспоминания о моей первой поездке в Таджикистан до того, как он погрузился во времена крови и огня.

(1) Так началась эта история. Воспоминания о Кулябе

Летом 1989 года мы отправились в безмятежную деревню Таджикистана в районе Куляба, где нас принял наш друг, инженер Сайид Ибрагим. Вечером мы сидели в его скромном доме, окутанные теплом приема и тишиной деревни, укрытой тенью гор. Я был четвертым в компании: хозяин Сайид Ибрагим, с ним Сайид Омар и Холид, а затем я.

Пламя лампы танцевало на глиняных стенах, рисуя колеблющиеся тени, словно участвуя в нашей беседе. Сайид Ибрагим улыбнулся и сказал, глядя вдаль: «Завтра мы поднимемся в горы, там есть ручей с пресной водой и деревья с дикими фруктами…»

Дом был двухэтажным; мы находились наверху, в то время как семья жила внизу. Дом окружал небольшой огород, где выращивали овощи для ежедневных нужд. В углу участка был скромный загон для скота — корова или две, курятник и глиняная печь, из которой каждое утро поднимался аромат вкуснейшего лепешки нон.

По дороге к дому меня поразила незнакомая картина: деревенские девушки деревянными лопатами собирали коровий навоз, смешивали его с соломой, формировали круглые лепешки и раскладывали их сушиться на солнце. Я с удивлением спросил: «Зачем они это делают?» Сайид Ибрагим рассмеялся и объяснил: «Это наша нефть, это лучшее топливо для обогрева зимой. А когда высохнет, становится незаменимым источником энергии».

И прежде чем подняться наверх, Сайид Ибрагим отвел нас навестить своего больного отца, лежавшего в боковой комнате. Он мягко наклонился к нему и сказал: «Отец, это наш арабский брат пришел навестить тебя». Затем повернулся ко мне и попросил прочитать что-нибудь из Корана. Я прочитал то, что смог, и увидел, как лицо старика озарилось легкой улыбкой, словно его дыхание оживилось светом чтения. Мы помолились за него и всех мусульман, а затем поднялись наверх.

Там меня тронула прекрасная черта таджикских обычаев — распространенная традиция в большинстве стран Центральной Азии — они не садятся сразу, а сначала встают и поднимают руки с мольбой: «Господь наш, ниспошли нам благословенное пристанище, и Ты — Наилучший из дарующих пристанище». Затем они проводят руками по лицу, говоря: «Аминь», и только потом садятся.

После молитв зухр и аср мы собрались за щедро накрытым столом. Сайид Ибрагим угостил нас своим любимым блюдом: таджикским пловом. Смесь риса, моркови и жирной баранины, готовящаяся на медленном огне, пока ее аромат не наполняет весь дом. Рядом был простой соус из помидоров и лука. Еда была прекрасной, сочетая богатство вкуса и тепло общения.

Когда опустилась ночь, и долгая дорода утомила нас, мы улеглись спать на простых постелях. Перед сном в голове закрался вопрос: почему я не чувствую себя здесь чужим, за тысячи километров от своей родины, Палестины, и от Москвы, ставшей моим вторым домом? Что делает меня близким этим спутникам, несмотря на разницу в национальности и языке? Ответ пришел из стиха, который я запомнил от шейха Юсуфа аль-Кардави: «Ислам — моя мать и отец, мы братья, объединенные им…» Затем сон одолел меня, и так началась эта история… Я закрыл глаза, не зная, что открываю страницу, которая останется в памяти навсегда.

(2) На заре

Мы проснулись рано под крики петухов, славящих своего Создателя и возвещающих приход нового дня. Я не слышал азана, но Сайид Ибрагим пригласил нас совершить омовение перед молитвой. Мы умылись холодной водой, которая пробудила чувства и прогнала последние остатки сна, и мы почувствовали бодрость и живость.

Домашние уже начали работу; женщины пекли хлеб с утра, и запах свежего нона поднимался из глиняной печи, наполняя дом теплом. Мы помолились фаджр (предрассветный намаз), затем сели читать аяты из Корана. Не прошло и мгновения, как Сайид Ибрагим принес нам завтрак: свежий горячий хлеб, горный травяной чай с ароматом и особенный на вкус местный сыр.

Пока мы ели, Холид развлекал нас своими шутками. Он начал рассказывать случаи с Сайидом Ибрагимом и другими братьями, затем со смехом упомянул, как однажды позвонил ему, и трубку взяла жена. Он тут же сказал ей: «Сайид Ибрагим сегодня у вас в этом доме или в другом?» Жена смутилась, и прежде чем она успела что-то спросить, Сайид Ибрагим выхватил трубку, умоляя: «Пожалуйста, скажи ей, что ты пошутил!» — а Холид имитировал его голос, изображал его черты лица и тряс ладонями, как будто дрожа от страха. Мы взорвались смехом, особенно когда он описал, как на заднем плане слышался звук разбивающейся посуды, а Сайид Ибрагим повторял дрожащим голосом: «Пожалуйста, скажи ей… это уже перебор!»

После того, как смех утих, и солнце немного взошло, мы отправились в горы. Мы шли по тропам, открывающим виды, словно из райских кущ: тенистые деревья, журчащие воды и скалы, отполированные потоками до состояния рассыпанных жемчужин. Сайид Ибрагим остановился, указывая на дерево, усыпанное гроздьями маленьких ягод: «Это черная шелковица, сладкая на вкус, ешьте, но не много. И пейте после нее много воды, иначе раздуете животы».

Похоже, Сайид Омар не прислушался к предупреждению, потому что принялся швырять темные ягоды в рот одну за другой, они были вкусными, пока наши пальцы не окрасились в пурпурный цвет их сока. А когда мы сели под тенистым деревом, и солнечный жар начал усиливаться, он начал корчиться от боли в животе! Сайид Ибрагим рассердился и отчитал его: «Я же предупреждал вас! Разве я не предупредил?» А Холид со свойственной ему живостью не переставал смеяться.

После того приключения с шелковицей мы немного отдохнули в тени деревьев, затем продолжили подъем до самой вершины. Там, на высокой скале, мы совершили духа-намаз и прочли зикры, мы слышали журчание ручья, ударяющего о маленькие камни, словно он сопровождал нас своими сладкими звуками, а рядом щебетание птиц, словно они возносили хвалу вместе с нами. А к полудню мы собрались в обратный путь в деревню, наши груди наполнены ясностью природы и духом братства. В горах эхом раздавался наш смех, и его отзвук длился дольше, чем сам день.

(3) У шейха Абдуллы — гостеприимство на берегу реки

После небольшого отдыха мы отправились в обратный путь в «Курган-Тюбе», где жил брат Холида, офицер дорожной полиции. Мы ненадолго зашли к нему, затем продолжили путь в один из сельскохозяйственных «колхозов», где проживал шейх Абдулло Нури, основатель подпольного исламского движения Таджикистана.

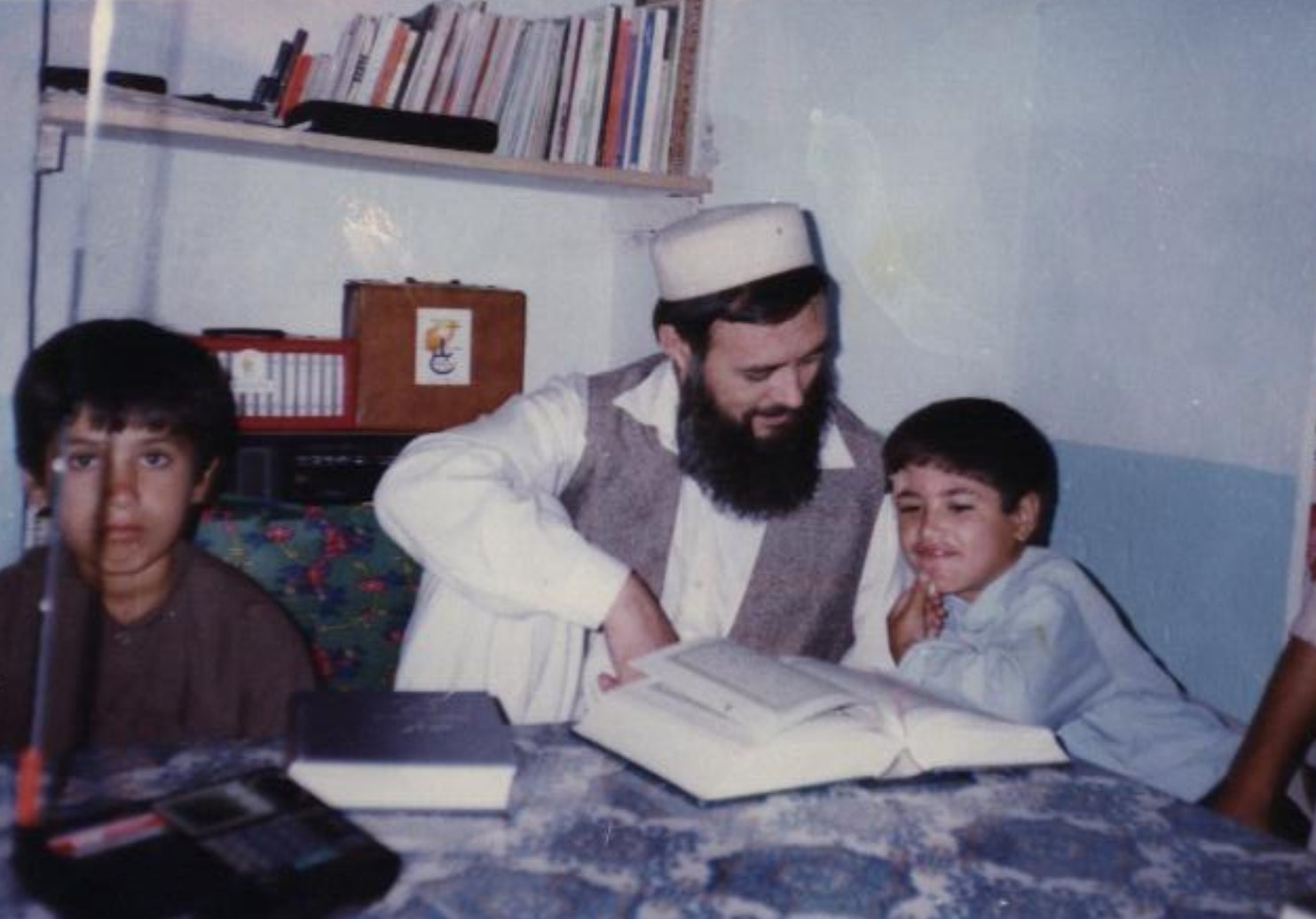

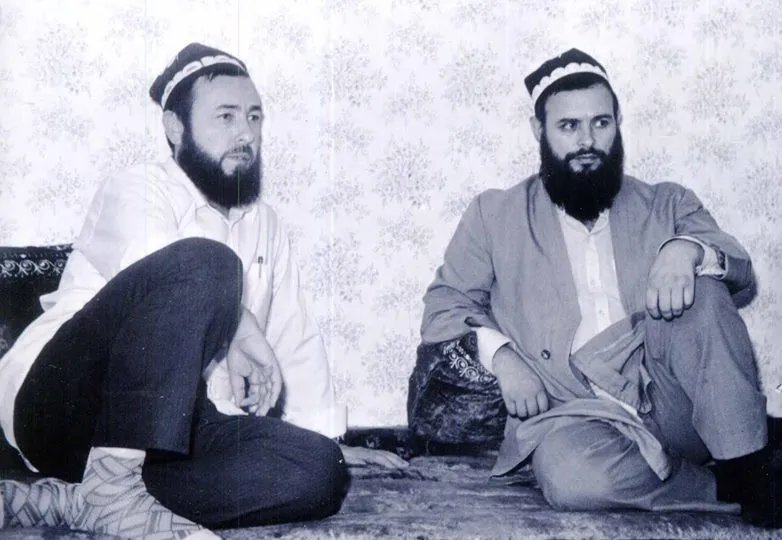

Шейх Абдулло Нури и Мухаммад Шариф (Химматзода)

Шейх Абдулло Нури и Мухаммад Шариф (Химматзода)Шейх Абдулло Нури был величественным человеком, исполненным спокойствия и достоинства. Он сидел тихо, его глаза не знали смятения, а голос был тихим, но проникающим, словно каждое его слово достигало сердца раньше, чем уха. Он встретил нас с сияющим лицом и широким сердцем, одетый в традиционный халат, подпоясанный кушаком, и на голове у него была черная «тюбетейка», отличительный головной убор народов Средней Азии.

Его домочадцы приготовили для нас деревянную скамью над проточным ручьем, чьи воды стекали с холодных гор с ясностью и звоном, не надоедающим слуху. На берегах дети с пластиковыми канистрами бросались в воду, и течение уносило их далеко, а затем они бежали обратно, чтобы повторить свою игру.

Домочадцы, как обычно, угостили нас всем самым лучшим. После щедрого стола нам принесли арбуз, охлажденный в водах ручья, и я никогда не пробовал вкуснее; казалось, его сладость смешалась с благодатью воды и добротой сердец. Затем подали знаменитую дыню, которую они называют «торпеда» из-за ее длинной и обтекаемой формы, и ее вкус таял во рту, как мед, смешанный с цветочным нектаром.

Солнце лета палило землю, как это обычно бывает в Средней Азии, но мы не чувствовали ни жары, ни жажды. Наша беседа проходила под навесом из высоких деревьев, отбрасывающих тень на мягкие подушки, а рядом журчала река, вселяя в сердце умиротворение и покой. Я подумал про себя: СубханАллах, это кусочек рая; если красота этого мира так чиста, то какова же красота рая в будущей жизни? Да сделает нас Аллах его обитателями.

И пока мы потягивали чай в той безмятежной атмосфере, шейх начал разговор, который перенес нас от красоты природы к красоте глубокого опыта, пережитого им и его братьями. Местный чай на вкус был ближе к зеленому, его наливали в маленькие чашки под названием пиала, глубокие без ручек и украшенные орнаментом. По обычаю таджиков, наливают совсем немного, чтобы гость пил не торопясь, а затем сразу же подливают.

Мы были четверо, приехавшие из Куляба у афганской границы, и к нам позже присоединился брат Мухаммад Шариф (Химматзода). Я был первым арабом, ступившим на эти земли, и это была моя первая встреча с шейхом после его выхода из тюрьмы, где он провел около двух лет из-за своей приверженности религии и тайного обучения людей на дому. Я спросил его: «Как вам удалось, под железной хваткой коммунистического режима, создать движение, обучающее людей их религии и арабскому языку, на котором мы сейчас говорим?»

Шейх улыбнулся, затем посмотрел на нас и сказал тихим, но проникающим голосом: «Благодаря мужчинам, которые были верны завету с Аллахом. Если бы не они, религия была бы потеряна. Они обучали Корану шепотом, переходя из дома в дом, неся наследие пророков».

Он указал рукой одному из своих сыновей подлить еще чаю, затем продолжил: «Я сначала получил знания от своего отца, а он унаследовал их от деда. Он был в басмаческом восстании против коммунистической власти, которое длилось до тридцатых годов. Нас мучил не голод и не усталость, а то, что имя Аллаха может быть стерто из сердец наших детей. Поэтому мы прятали уроки, как прячут драгоценную жемчужину. Мы использовали систему „худжр“: студенты жили в специальных комнатах в деревенских домах, иногда в подвалах под землей, а семья брала на себя их пропитание и одежду. Этой системой мы выпустили большое число молодых людей, скрывавших свою веру от глаз надзора. Вся деревня сплачивалась, чтобы защитить их и скрыть, в редкой картине социальной солидарности, которая усложняла задачу властям».

Выпрямившись, шейх добавил: «Мы познакомились с современной исламской мыслью из книг современных исламских ученых, которые доходили до нас через студентов, учившихся в Ташкенте в семидесятых. И одной из книг, оказавших на нас наибольшее влияние, была книга шейха Мухаммада аль-Газали „Не из ислама“, где он критиковал извращенные практики некоторых тех, кто причисляет себя к религии». Меня поразило, что отзвук шейха аль-Газали достиг глубин Советского Союза, пробудив возрождение среди молодежи, жаждавшей знаний и религии.

Затем шейх рассказал о себе: «Я был молодым человеком, изучавшим инженерное дело и работавшим по профессии, но в то же время я был активен среди молодежи, вдохновляясь успехом Исламской революции в Иране, которая доказала, что народ может победить тиранию. Мы слушали радио Исламской Республики, несмотря на помехи, оно передавало воодушевляющие песни, которые пробуждали в нас гордость за религию».

К нам позже присоединился брат Шамсуддин, благородный молодой человек, который был товарищем шейха по тюрьме в Сибири. Он сел на корточки, держа чашку чая, и сказал с улыбкой: «Не удивляйтесь, я привык так сидеть. В тюрьме мы проводили долгие часы в такой позе, ведь нечего было делать, кроме как „сидеть“». Слово «сидеть» он сказал по-русски, имея в виду тюрьму, — и мы все рассмеялись над его замечанием.

Со своей стороны, я рассказал им о Палестине и текущей интифаде, о зарождающемся движении, и о его шейхе Ахмаде Ясине. Мы завершили встречу молитвой магриб и мольбой о победе угнетенных на земле. Я вышел от шейха Нури, ощущая величие этой религии, когда ее обнимают верующие сердца и охраняют решительные души: религия, которую не сломать решетками и не запугать тиранией.

(4) Душанбе — два лица столицы

Мы прибыли в Душанбе, столицу Таджикистана, ночью. И пока мы были в пути, Сайид Омар заметил с улыбкой: «Знаешь ли ты, что слово „Душанбе“ означает „понедельник“? Она выросла на месте, где по понедельникам устраивался базар. Затем ее называли „Сталинабад“, но при Хрущеве и борьбе с сталинизмом вернули старое название».

Дорога отличалась от деревенских путей, укрытых тенью гор и рек. Здесь асфальт устилал путь, а по бокам электрические столбы посылали тусклый свет, робко пробивавший темноту. В деревнях тьма была полной, ее рассеивал только лунный свет или фонарики, которые люди несли с собой, здесь же темнота была перемешана с бледными лучами света, открывавшими некоторые черты города, но не дававшими ему ясности деревень.

Черты столицы предстали в двух противоположных лицах: овременное лицо — организованное, освещённое фонарями, где выстроены в ряд бетонные многоэтажки, одинаковые, словно серые коробки без украшений. И старое лицо — более многочисленные частные дома, которые всё ещё несли в себе что-то от тепла кишлака.

Холид рассмеялся, указывая на одно из зданий, и пошутил: «Эти дома похожи на казармы… Сначала люди отказывались жить в них, только потому, что туалет был внутри!» Мы взорвались смехом, и его замечание оказалось точнее любого описания.

Мы уснули, отягощенные днями путешествия. А на рассвете разница стала очевиднее. В деревне нас первым делом будили крики петухов и запах свежего хлеба из глиняных печей. Здесь же нас разбудили звуки редких автобусов, разрезающих почти пустые улицы, перевозя рабочих и служащих к однообразному рабочему дню. Воздух смешался с запахом автобусного топлива и дымом от дальних заводов, и утро здесь имело другой вкус и запах.

И хотя Душанбе был столицей, я чувствовал, что он не полностью освободился от духа деревни. На лицах, мелькавших передо мной, я читал это странное двуединство: утомлённые черты от строгости работы, и в глазах — остатки чистоты гор и рек.

Я понял, что эта страна живёт на мосту между двумя мирами: строгостью города с его неподвижной бетонной сущностью и духом кишлака, который не покинул сердца людей. И так же, как наше путешествие соединяло глиняный простой дом, гору, изливающую жизнь, и шейха, сеющего надежду, так и столица открывала ещё одно лицо: страна, стремящаяся быть современным городом, но её сердце всё ещё бьётся пульсом кишлака.

Я почувствовал, что наше путешествие было не просто сменой мест, но переходом между мирами: от простого глиняного дома к горе, изливающей жизнь, к шейху, что вселяет надежду в души, а затем — к городу, несущему в своём сердце диалектику прошлого и настоящего.

(5) Худжры… фабрики мужчин

Я вошел в дом Сайида Омара утром, и он, несмотря на свою простоту, был аккуратно прибран. Стены были побелены известью, пол деревянный, покрытый теплыми шерстяными коврами. В углу была небольшая скамья с чайными принадлежностями и разнообразной глиняной посудой, а на низком столе перед нами стояли миски с орехами, изюмом и свежим ноном, от которого исходил аромат. Ни стульев, ни сидений; только напольные коврики, как принято в здешних домах, а вокруг дома небольшой сад, плодоносящий различными фруктами.

Сайид Омар улыбнулся, готовя чай, и сказал: «Сегодня ты увидишь своими глазами то, о чем вчера рассказывал шейх Абдулло… комнаты обучения (худжры)». Он повел меня внутрь, в маленькие комнаты. Ширина каждой не превышала четырех метров, но они вмещали целый мир. Там сидели в кружках друг на против друга группы юношей, перед каждым лежала старая тетрадь, он читал из нее неуверенным голосом, пытаясь закрепить в памяти то, что шейх продиктовал им на рассвете. Я видел в их глазах блеск решимости, а в их дрожащих буквах — предвестников светлого будущего.

То, что происходило здесь, было не просто начальным образованием; это был проект цивилизационного выживания. Меня поразило, что среди них был молодой человек из Татарстана, пришедший за знаниями. Я горячо пожал ему руку и обрадовался его присутствию. Я подумал про себя: как это удаленное скромное место стало убежищем, несущим в себе столько устремлений? Я узнал, что их учебная программа начинается с изучения арабского языка, затем переходит к Корану, а затем к фикху по ханафитскому мазхабу. После прохождения этих этапов они изучали книги современной исламской мысли.

Тут один из юношей спросил меня: «Какого вы мазхаба?» Я ответил: «Маликитского». Он удивился, нахмурив брови: «Разве палестинцы не шафииты?» Я улыбнулся, восхищенный его проницательностью, и сказал: «В основном да, но среди нас есть и другие мазхабы. В моем городе есть мечеть, носящая имя ханбалитов, а есть семьи марокканского происхождения, исповедующие маликитский мазхаб. Что касается судов, то со времен османов в них судят по ханафитскому мазхабу, так как это их мазхаб». Он кивнул с улыбкой, и ему было приятно услышать о присутствии ханафитского мазхаба в Палестине.

Я понял, что эти комнаты были не просто классами для чтения и письма, а живыми клетками, хранящими религию, и маленькими фабриками, выпускающими мужчин, которых не сломать ограничениями. Я подумал про себя: вот в чем секрет того, что умма возрождается вновь; из скромных комнат, которых никто не знает, но которые производят мужчин, несущих заботу о своей религии и своей умме.

После этого мы перешли в дом брата Абдуллы, где жила другая группа студентов. И Сайид Омар — он отвечал за систему образования в движении — шепнул мне: «Как видишь, у нас много таких учебных точек по всей стране. Десятки молодых людей живут здесь, чтобы изучать свою религию. Ислам, несмотря на удушающую хватку коммунистов, тверд, хвала Аллаху».

Там мы встретились с одним университетским преподавателем. Он сидел спокойно, его глаза излучали знание, а голос был тихим, но уверенным. Едва он начал говорить, я почувствовал, что его слова приподнимают завесу над скрытой историей. Он сказал: «Не было в истории государства с таким названием. Вся эта земля была частью Бухарского эмирата. Советские изобрели то, что сегодня называют национальными республиками. Они разделили Бухару и Хиву, затем начертили новые границы и придумали столицы, которых люди раньше не знали, чтобы стереть память и посеять раздор между народами».

Он ненадолго остановился, затем добавил, поднимая руку, как бы рисуя на карте: «Жители Бухары и Самарканда по происхождению таджики, но сегодня они в пределах границ Узбекистана. Ферганская долина была разделена между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. Все это было не случайно, а целенаправленной политикой: расчленить единое тело на отдельные части». Его голос становился все печальнее по мере рассказа, пока он не стал похож на человека, повествующего о незаживающей ране.

Тогда я понял, что география здесь не была нейтральной; ее перекраивали, чтобы служить политикам и скрывать идентичность народов. Мы вышли из дома Абдуллы на центральный рынок. Я купил немного фруктов, чтобы взять с собой в Москву. И пока я разглядывал лица в толпе, в мою память вернулось лицо юноши, спросившего меня о мазхабе, и лица мальчиков, склонившихся над тетрадями. Здесь, на рынке, юноши продают фрукты, а там — юноши заучивают зикр. Тогда я понял, что жизнь идет на двух уровнях: шумный внешний рынок и тихие скрытые комнаты… И именно в этих маленьких комнатах создаются нации.

(6) На центральном рынке Душанбе перед отъездом

Перед отъездом мы зашли на центральный рынок Душанбе утром, и он предстал большим миром, кипящим движением и цветами. Издалека до нас доносились голоса торговцев, зазывающих к своим товарам, смешивающиеся с запахами спелых фруктов, горячего хлеба и резких специй. Рынок казался неутихающим ульем, каждый уголок которого пульсировал жизнью.

Вдоль широких проходов теснились овощи и фрукты. Здесь горы арбузов, там ряды дынь, сверкающих как рубины. Я остановился у кучи длинных дынь «торпеда». их особым образом заворачивают, чтобы легче было нести, это напомнило мне встречу с шейхом Абдулло, где их сладость в моем сознании связалась с теплом гостеприимства. В другом углу — абрикосы и сливы, орехи, а там горный мед, в мясном ряду грохотали молотки, разрубающие большие куски мяса, и их эхо разносилось под высокими сводами рынка.

Я спросил Холида, все ли мясо халяльное, он ответил: конечно, мы в Средней Азии. Сайид Омар рассмеялся и прокомментировал: «Даже если люди пытаются скрыть религию, они едят только зарезанное по правилам мясо». Я заметил женщин в их традиционных расшитых одеждах, которые умело торговались, пока юноши сновали между проходами, неся маленькие корзины или таща тележки, груженные товаром.

Мы сначала направились в угол, где продавали деревянные ящики, предназначенные для перевозки фруктов в дороге. Мы купили один из них, затем отправились на фруктовый рынок. Мы остановились у продавца хлеба, выстроившего свои горячие лепешки в длинные ряды, покрытые большой белой тканью. Их запах наполнял место. Продавец указал на деревянный ящик и спросил меня: «Куда путь?» — «В Москву», — ответил я. Он поднял лепешку и улыбнулся: «Это спутник путешественников… мы всегда берем его с собой. Возьми с собой в дорогу». Холид перебил его, шутя: «Мы вернемся к тебе, мы не оставим Москву без хлеба!» И мы все рассмеялись.

Чем дальше мы продвигались между проходами, тем больше видели незнакомых мне сортов. Одних только груш было несколько видов, каждая со своим вкусом и формой. Мы купили большой ассортимент фруктов, и Холид аккуратно укладывал их в ящик: тяжелые и твердые внизу, а мягкие и нежные сверху, словно занимаясь искусством, которому научился за годы путешествий.

В конце рынка мы нашли большую «чайхану» на открытом воздухе, местное кафе, где подают чай, сладости и некоторые народные блюда. Широкие скамьи, устланные коврами, с маленькими столиками посередине, и люди сидят группами, потягивая чай и вкушая «самсу» — таджикские пирожки с мясом. Мы посидели немного, выпив ароматного чаю, и воспоминания о нашем горном путешествии в Кулябе проникали в наши мысли.

Я вышел с рынка, нагруженный фруктами Таджикистана, направляясь в аэропорт, обратно в Москву, но то, что я унес в своем сердце, было дороже всех плодов. Кто мог подумать, что та безмятежность и то невинное спокойствие всего через два года превратятся в ад гражданской войны, сжигающей все на своем пути, изгоняющей всех, кого я видел в этом путешествии, и стирающей с лиц те улыбки, шутки и смех? Мы не могли представить, что распад Советского Союза откроет двери смуты, гражданскую войну, которая сожжет ту безмятежность. Но это уже другая история… история двух визитов в Таджикистан во времена бури.

Информационное агенство IslamNews.Ru

Войти с помощью: