На этих страницах — аромат высоких вершин, шепот чистейших родников и эхо молитв, вырвавшихся из сердец верующих, заключённых среди скал и мрака. Это рассказ о поездке в Дагестан — туда, где убеждённость закаляется, словно золото в огне. И начинается история с Уллуая — этого доброго селения, и с мужчин и женщин, которые сделали Коран светом, сияющим во тьме времени. Я уехал туда как гость, а вернулся учеником, поражённым величием несокрушимой воли и скромностью, возвышающейся, как сами горы.

Дагестан — земля высоких гор, хранит на своих вершинах зелёные плато, которые бросают вызов суровости камней своей чарующей красотой. Здесь, в самом сердце гор, находится район Леваши, и в нём сияет спокойное и благословенное село Уллуая. Её свежий воздух освежает душу, а кристальная вода отражает чистоту и искренность её жителей. Я не встречал народа, так стойко держащегося своей веры даже в самых трудных обстоятельствах — словно их преданность — часть скал этой земли.

Расположение села — в самом центре, как сердце в теле, сделало его особенным местом, куда каждую неделю съезжаются люди со всех окрестных деревень и районов, чтобы посетить еженедельный рынок. На нём можно найти всё — от товаров для дома и еды до орудий труда и разнообразных ремесленных изделий, которыми славится Дагестан.

Уллуая

УллуаяМоё прибытие в Дагестан

По счастливой случайности моя первая поездка в Дагестан была именно в это село. Отсюда мы начали наше путешествие по основным историческим местам этой крепкой и красивой республики — крепкой, как её горы. Я впервые прибыл в Дагестан в 1990 году, после двух ночей в скором поезде — тогда это был единственный способ добраться из Москвы.

Попутчики

В этом уникальном путешествии меня сопровождали два благородных брата — один из Туниса, другой из Палестины. Мы были в компании нашего дагестанского друга — шейха Мухаммада Саида Даргинского, уроженца Уллуая, с которым я ранее познакомился в «Доме Аркама» в Советском Союзе.

Дорога от Махачкалы до Уллуая тогда проходила через горы в районе Буйннакска (до революции — Темир-Хан-Шура, прежняя столица Дагестана). Это была единственная дорога, ведущая к плато в сердце высокогорья.

Ностальгия

Представьте себя среди цепи вершин, за которыми тянутся холмы, как волны. Машина поднимается на склоны, затем спускается в долины — и снова вверх. При виде гор я почувствовал острую тоску по Палестине, сравнивая их с родными вершинами. Несмотря на различия, меня поразило внутреннее сходство народов — в гордости, храбрости и стойкости.

Я очнулся от воспоминаний на рассказе нашего хозяина о стальном столбе у дороги, согнутом посередине. Говорят, один из жителей согнул его от гнева и боли, перед тем как солдаты царской власти отправили его в ссылку. Он там и умер, а столб остался немым свидетелем тирании того времени.

Земля имамов и джихада

Каждый камень здесь хранит историю. Каждый поворот дороги — память о учёном. У каждого источника — омовение для воина. Это земля трёх имамов: Гази-Мухаммада, Хамзат-бека и имама Шамиля, которые основали Имамат, сопротивляясь царскому гнёту более тридцати лет.

Горный родник и молельная

Перед тем как добраться до места, мы остановились у горного источника, возле которого всегда отдыхают путники. Меня поразило, что рядом была небольшая молельная комната — нечто редкое в Советском Союзе тех времён. Сейчас, слава Богу, молельные есть почти на всех заправках в Дагестане.

Рынок и щедрость дагестанцев

Мы прибыли в Уллуая ближе к асру, как раз в день еженедельного рынка. Мои спутники захотели купить местную еду, но наш хозяин настоял: «У нас дома всё готово». Таков их обычай: гостю всегда рады, еда для него готова в любое время, как и у арабов — зажигают огонь ночью, чтобы путник мог найти дорогу к дому.

Хинкал — душа гор

Дома нас ждал традиционный дагестанский хинкал — кусочки теста, сваренные в мясном бульоне, подаются с бараниной (варёной или вяленой). Блюдо вкусное, сытное, согревающее. Как и у нас на Востоке, здесь предпочитают баранину. Татаре в Москве, кстати, её не любят — предпочитают говядину и конину.

Форма хинкала разная в зависимости от этнической группы: у аварцев — крупные и толстые куски, у даргинцев — скрученные как кольца, у кумыков — квадратные ломтики, напоминающие казахский бешбармак.

Хозяин сказал, подавая хинкал: «Это пища гор — она насыщает и согревает». И добавил, что есть на рынке у них считается признаком невоспитанности. Спутники удивились: «Впервые видим, как кто-то применяет на практике понятие ‘нарушение достоинства’ из книг».

Просторные каменные дома

Мы провели ночь в доме брата Мухаммада. Дома в Олуая сильно отличаются от тесных московских квартир: отдельные, просторные, каменные — как в Палестине или Иордании. Высокие потолки, деревянные полы, покрытые коврами ручной работы, прославившими Дагестан по всему миру. В домах печное отопление, но хозяин всё равно дал нам тёплые одеяла: «Зимой в горах холод суров».

У каждого дома — участок земли для хозяйства. Удобства (туалеты) — на улице, и, да, ночью в холод туда идти — испытание.

Мужчины Мухаммад и женщины Фатима

Мы познакомились с отцом и братьями Мухаммада, а также с его друзьями. Спутники удивились: почти все мужчины носят имя Мухаммад — как в Палестине раньше. А у женщин самое популярное имя — Фатима, в честь Фатимы аз-Захры, да будет доволен ею Аллах. Всё это — от любви к Пророку ﷺ.

Одежда: скромность и достоинство

Мужчины одеты в пиджаки и рубашки с длинным рукавом, на голове — белая шапочка, как у паломников Шама. Вне деревни — носят её под шляпой.

Женщины покрывают голову длинным белым платком, украшенным узорами по краям. Их платья — свободные, тёмные с цветочными или геометрическими орнаментами. В платках они также прикрывают часть лица на рынке или вне дома.

Дух общности и тишина

Дома в деревне стоят близко друг к другу, создавая тепло и уют. Это отражает социальную сплочённость, отличающую горцев от жителей городов. В то время главная улица была грунтовой, с выбоинами — как шрамы истории.

Шафиитский мазхаб и арабский — язык науки

Меня поразило, что многие из тех, кто подходил поздороваться с нами, свободно говорят на арабском — чистым и ясным литературным языком. Моё сердце задрожало от благоговения, когда я услышал, как они читают Коран с таджвидом. Некоторые из них знают морфологию и грамматику арабского языка лучше, чем мы, трое «арабских гостей». Я встретил людей, которые приводили примеры из поэмы «Альфия», наизусть зная множество её стихов.

Я увидел, что они все строго придерживаются фикха по шафиитскому мазхабу, досконально знают его положения, учёных и комментарии к нему. Они с большой точностью соблюдают чистоту места и одежды. Они не совершают намаз с непокрытой головой. Когда я поинтересовался, как случилось, что горная деревня в самом сердце Дагестана стала оплотом веры и ислама, будто находясь в отрыве от своего окружения — в стране, правящая партия которой проповедует атеизм и отрицает существование Бога, а это, хотим мы того или нет, влияет на население, ведь «люди следуют вере своих правителей»…

Учёные гор — хранители веры

Брат Мухаммад Саид рассказал мне, что заслуга в этом — после Аллаха — принадлежит усилиям шейха Хыдыра, брата Ильяса-хаджи Акушинского, да смилуется над ними Аллах. По милости Аллаха он избежал репрессий 1930-х годов и договорился с жителями села, чтобы они тайно присылали к нему юношей, которых он обучал арабскому языку, Корану и основам религии у себя дома, скрытно от глаз осведомителей и надзирателей. Результатом этого стало то, что в деревне выросло поколение верующих с правильными убеждениями, сильной верой, идущих по пути Посланника ﷺ. Они придали селению духовный облик, заложили в сердцах людей терпение и веру, что укрепило единство и сплочённость среди жителей, хвала Аллаху. И из этого посева выросли деревья веры, которые пустили корни и расцвели. А когда пала завеса, оказалось, что перед нами — целое поколение, носящее Коран в груди и знающее, где находится кибла, даже без компаса.

Хыдыр кады ибн Мухаммад — учитель веры во времена атеизма

Хыдыр казы ибн Мухаммад

Хыдыр казы ибн МухаммадХыдыр кады ибн Мухаммад — не просто учитель, а обновитель, благодаря которому Аллах сохранил ислам в горах, тогда как в некоторых деревнях он был утрачен. Я хотел встретиться с ним, но он тогда не находился в селе. Мы встретились с его сыном, а затем — с шейхом Мирзой-хаджи, выдающимся учёным, который продолжил путь шейха Хыдыра. И до сих пор он продолжает преподавать, каждое утро даёт уроки, на которые спешат ученики, даже приезжающие из других сёл и районов.

Сбор книг и сохранение наследия

От брата Мухаммада я узнал о его усилиях в 1970-х годах по сбору книг. Он путешествовал по горным сёлам, и случались с ним при этом забавные истории. Он искал у людей книги, уцелевшие после революции, напечатанные или написанные от руки до прихода большевиков. Эти книги чудом избежали сожжения и истребления, которое проводили сотрудники НКВД против всего, что было написано на арабском языке или арабской графикой, господствовавшей в Дагестане до большевистского переворота.

До революции в Дагестане была типография и издательство в городе Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск), где печатались исламские книги, газеты и журналы. Это был центр научной и литературной жизни. Большевики же всё это остановили, конфисковали оборудование и сожгли книги.

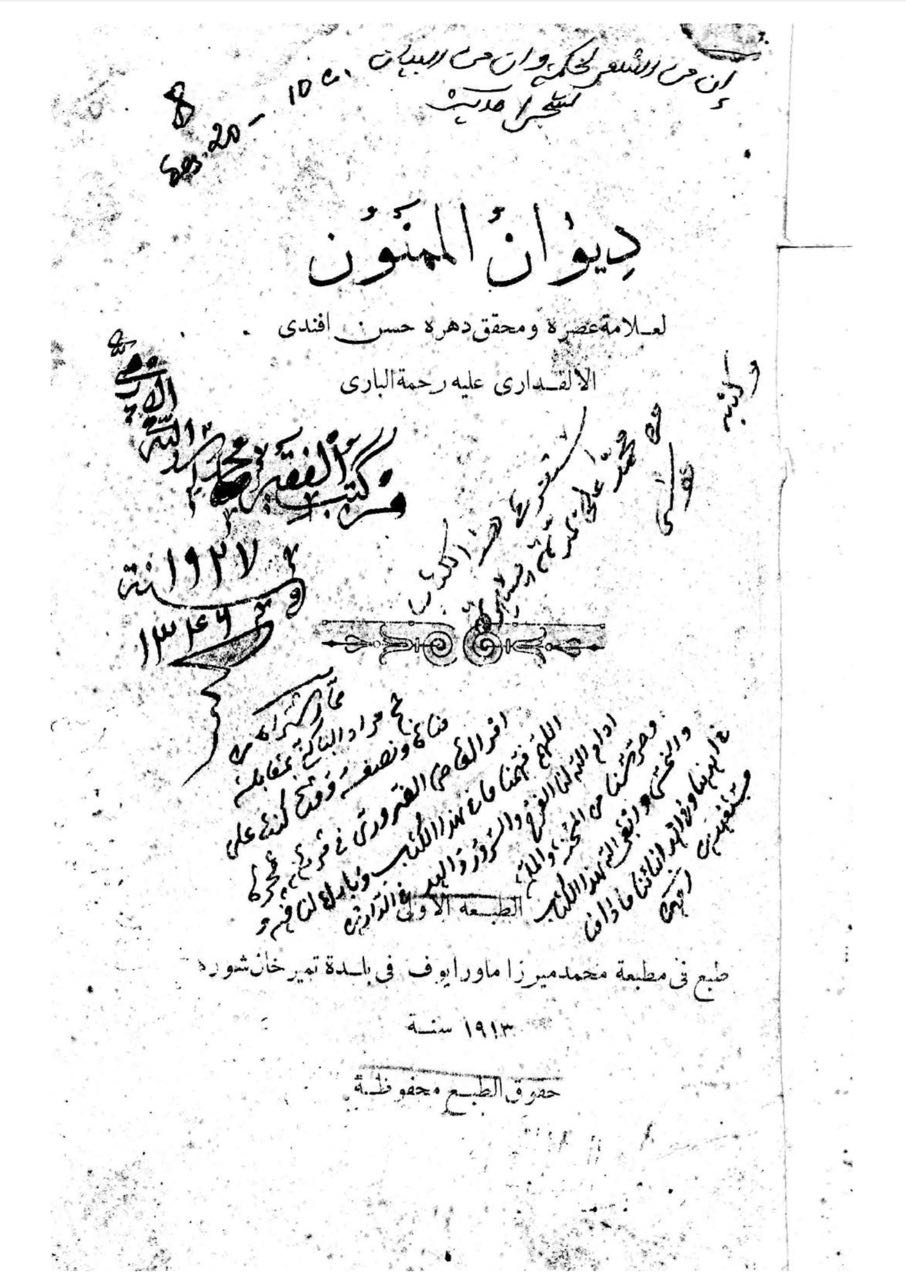

Шейх Хасан афанди Аукадарский

У брата Мухаммада я впервые узнал об учёном, великом знатоке — шейхе Хасане афанди Аукадарском, да смилуется над ним Аллах, по его двум книгам: «Жираб аль-Мамнун» и «Диван аль-Мамнун», напечатанным в той самой типографии. В «Жираб аль-Мамнун» шейх Хасан отвечал из своей ссылки в конце XIX века на вопросы, приходившие от учёных и студентов. Некоторые ответы он начинал с похвалы спрашивающему, сочиняя стихи в его честь, а порой и сами вопросы приходили в виде изящных стихов. Это говорит о том, насколько владели арабским языком и его науками учёные того времени.

Арабский язык — язык элиты

Я читал эти письма и ответы с изумлением и восхищением. Я открыл для себя, что арабский язык был языком науки и общения между учёными Дагестана — как сегодня английский в дипломатии и культуре, или русский для народов современной России. Арабский был языком Корана, науки и литературы для местной элиты вплоть до революции. Даже российский востоковед Крачковский, переведший Коран на русский язык, признавал это и писал об этом, в то время как французский язык был языком элиты в царской России.

«Диван аль-Мамнун»

Книга «Диван аль-Мамнун» — редкий поэтический сборник, сочетающий в себе литературу, историю и личные воспоминания. Шейх Хасан излагает в прозе событие или мысль, а затем переливает это в поэзию — поистине великое мастерство. Меня особенно тронуло его описание ссылки и изгнания, в которое его отправили из-за доноса завистников. Он был судьёй во времена имама Шамиля. Я часто задавался вопросом: что стало с людьми имама после его пленения и ссылки в Калугу, в сердце России, «в гостях» у царя, когда он уже был пожилым и слабым? Из книги шейха Хасана я понял, что с ними произошло.

Я читал при тусклом свете, чтобы не тревожить спутников, слушая потрескивание печи в ночной горной влажности. Атмосфера словно переносила меня в мир автора, в то время. Шейх Аукадарский проливает свет на жизни знатных и учёных людей того времени. Узнал, что обе книги были недавно переизданы в Дагестане с хорошей редактурой и полезными примечаниями, помогающими современному читателю понять терминологию и выражения той эпохи.

Шейх Мухаммад Тахир аль-Карахи

В библиотеке брата Мухаммада я нашёл и книгу шейха Мухаммада Тахира аль-Карахи — человека знания и достоинства. Он написал труд об истории имама Шамиля, в котором затронул социально-экономическую ситуацию в период Имамата. Он сам был одним из его деятелей. Я чувствовал себя как человек, открывающий для себя новый мир, о существовании которого даже не подозревал — и вот я стою в его самом центре, пытаясь охватить картину, чтобы ничего не упустить.

Я увидел, как религия сохраняется, когда она передаётся как вера, а не как лозунг. Как народы строятся на терпении искренних.

Посещение исторических и культурных памятников

Программа нашего визита в Дагестан была насыщенной. Каждый день мы посещали новые места и встречались с людьми. Времени было немного, и его не хватало, чтобы увидеть всё, что наш щедрый хозяин хотел нам показать. Мы выезжали из деревни утром, направлялись к историческим местам, чтобы прикоснуться к наследию предков, а возвращались только поздно вечером.

Гуниб — последний оплот

Один из дней мы посвятили селению Гуниб. Его название происходит от аварского «Гуни Мир», что переводится как «груда камней». Это была последняя крепость имама Шамиля, имевшая огромное историческое значение как естественное укрепление во время Кавказской войны в XIX веке. Из этой крепости имам Шамиль вёл свою последнюю битву против князя Александра Барятинского.

Оттуда мы поднялись в Верхний Гуниб, где находится сама крепость — последний оплот имама Шамиля, в котором он был осаждён и сдался 25 августа 1859 года, после тридцатилетнего сопротивления. Затем его увезли в Россию, к царю, где он прожил оставшиеся годы в царской «гостеприимности», положив конец десятилетиям сражений с царской Россией.

Почти всё в этих местах напоминает об имаме Шамиле. Его память до сих пор живёт в сердцах дагестанцев: его портреты повсюду, дети носят его имя. Он — национальный герой. Здесь мы видели ворота крепости, место, где установили пушки, обстреливавшие укрепление, камень, у которого было подписано соглашение. Имам Шамиль остаётся предметом гордости для каждого кавказца.

Царь после его пленения относился к нему с уважением, выделил дворец в Калуге для его проживания с семьей, назначил ему содержание при условии, что он больше не будет вести борьбу. Через некоторое время ему позволили отправиться с семьёй в хадж. По пути его приветствовал османский султан. После паломничества имам Шамиль скончался в Медине, завершив насыщенную событиями жизнь, в которой он многократно избегал смерти.

Крепость Курайш и память о завоевателях

Позже мы отправились к руинам древнего селения, называемого «Крепость Курайш», о которой говорят, что она принадлежала арабам-завоевателям. Сейчас она заброшена, но в ней сохранились древние исламские следы, которым более тысячи лет — мечеть и кладбище, относящиеся к первым векам исламской эры. Говорят, что там похоронены некоторые из сподвижников Пророка ﷺ: Салман ибн Раби’а, Абдуррахман ибн Раби’а, Сурака ибн ‘Амр — да будет Аллах доволен ими — и Аллах знает лучше.

Созерцая эту картину, ум уносился в размышления: как курайшиты добрались до этих мест в те времена? Эта крепость в отдалённом уголке Дагестана — свидетельство того, что распространение этой религии требовало жертв, изгнания, преодоления трудных дорог — до тех пор, пока ислам не укоренился в сердцах людей, которые не знали, что такое невозможное.

Дербент — врата гор

Дербент

ДербентПосле этого мы начали путь с гор к побережью Каспийского моря, направляясь к древнему историческому городу — ключу гор, их вратам, их перекрёстку, любимцу поэтов и литераторов — к Дербенту, «Баб аль-Абваб» (Врата врат).

По дороге я вспомнил, как когда-то читал книгу Мухибуддина аль-Хатыба «С первыми поколениями», в которой он упоминал о городе Дербент (Баб аль-Абваб), и что сподвижники Пророка ﷺ добрались до него в первые годы исламских завоеваний, во времена халифа ‘Умара ибн аль-Хаттаба. Они преследовали остатки персидского государства и разрушали его основы. Как же я обрадовался, узнав, что наш следующий пункт — именно туда.

В те времена дорога занимала гораздо больше времени, чем сейчас, ведь сегодня через горы проложены туннели и асфальтированные дороги, соединяющие Дербент с Махачкалой и значительно сокращающие путь.

Дербент — аромат сподвижников

Мы прибыли в Дербент — город древний, крепкий, исторический. Его земля пропитана кровью сподвижников, ароматом мученичества. Здесь, в первом веке хиджры, началась история этого города со светом ислама.

Я не мог поверить, что мы здесь. Казалось, я слышу шаги первых завоевателей на ступенях крепости, будто вижу тень ибн Раби’а у стены. В воображении оживали сцены миссии первых призывателей, их труд ради того, чтобы люди перешли от поклонения рабам — к поклонению Господу рабов.

Мы совершили намаз в исторической мечети Джума, построенной более тысячи лет назад — это старейшая мечеть на территории России. Затем мы отправились в знаменитую крепость Нарын-кала, внесённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, откуда открывается потрясающий вид на весь старый город.

Дербент — древнейший город с историей, уходящей более чем на пять тысяч лет назад. Это один из самых старых постоянно населённых городов в мире. Недавно здесь торжественно отпраздновали его славное прошлое. Уникальное географическое положение — узкий проход между Кавказскими горами и Каспийским морем — придало ему исключительное значение как перекрёстку цивилизаций, и, возможно, оттуда и пошло его название.

В городе много археологических памятников: крепостные стены, укрепления, улицы, мечети — невозможно перечислить всё. Здесь есть и древнее кладбище, где, по преданиям, покоятся около сорока сподвижников Пророка ﷺ. Некоторые считают, что это были таби’ины — Аллах знает лучше.

Каспийское море

После посещения Дербента мы вернулись в Махачкалу, чтобы искупаться в Каспийском море (которое арабские географы в древности называли «Бахр аль-Хазар» — Хазарское море). Мы попробовали его вкуснейшую рыбу — осетра, из которого получают знаменитую икру — деликатес, не имеющий себе равных в мире. В то время его вылов был разрешён, но теперь он строго регулируется международными соглашениями и охраняется законом.

Возвращение в Москву

Мы вернулись в Москву, но наши сердца остались в тех горах. Мы увозили с собой самые прекрасные воспоминания и глубочайшие впечатления о Дагестане и его благородных жителях — людях с сердцами мягче шёлка, несмотря на суровый ландшафт их родины.

Начало пути: хадж 1991 года

Так всё и началось. В 1991 году, когда впервые было разрешено совершать хадж, Аллах даровал мне возможность откликнуться на призыв. Это произошло именно с земли Дагестана, ведь нам было трудно выехать из Ташкента, как я упоминал в статье о шейхе-шахиде Валиулле Якупове. По воле Всевышнего я смог уехать именно из Дагестана.

Я позвонил брату Мухаммаду, который посоветовал мне как можно скорее приехать в Махачкалу — он сказал, что всё устроит, ин ша Аллах. Так и случилось. Выяснилось, что большинство жителей села Уллуая в тот год также намеревались совершить хадж. Они готовились, некоторые даже отправились на автобусах и грузовиках — это был благословенный год, когда тысячи людей из бывшего Советского Союза впервые направились в Мекку.

Автобусы с паломниками и дары Дагестана

В последующие годы жители Уллуая и других дагестанских сёл ездили на хадж и умру автобусами. Они выезжали заранее, делали остановки для отдыха и продавали на стоянках товары из Дагестана — особенно ручные ковры и мёд.

Школа, озарившая горы

Когда ограничения на свободу вероисповедания были сняты, Уллуая стала первой. Она опередила своих соседей и вписала своё имя в книгу славы. Село заняло почётное место в ряду первопроходцев — построив первую исламскую школу в горах Дагестана.

Где туманы обнимают минареты, там была посеяна первая семечка, из которой выросли колосья мудрости. Из неё впоследствии возникли десятки других школ в регионе.

Возвращение с хаджа — и строительство школы

Соборная мечеть Уллуая

Соборная мечеть УллуаяПосле возвращения из хаджа я почувствовал, что моё сердце само пишет новую главу в этой истории. Я поговорил с братом Мухаммадом о необходимости воспользоваться открывшейся возможностью и развить религиозное образование — поднять его с уровня домашних уроков на более высокий уровень. Мы договорились о строительстве исламской школы в деревне — как об учебном заведении, куда будут стремиться студенты со всего Дагестана.

Брат Мухаммад с воодушевлением принялся за дело. Он сумел добыть строительные материалы — а это было непросто в то тяжёлое время. И за один год школа открыла свои двери для студентов. Она стала уникальной для своего времени, жемчужиной эпохи. В ней были классы, общежитие, молитвенный зал — всё необходимое для успешного обучения.

Я не смог сдержать слёз, когда услышал, как ученики читают Коран и говорят по-арабски с поразительной красотой и выразительностью.

Мудрость и избегание ловушек

У школы и её преподавателей была огромная роль в образовании и просвещении в то трудное время. Они сохраняли умеренную методологию, призывали к истине с мудростью и добрым наставлением. Из этой школы также вышло немало хафизов Корана.

Позднее многие взяли её опыт за образец и пошли по её пути — путь призыва с мудростью, без крайностей и фанатизма.

Прошло много бурных событий, как говорится — «в реке утекло много воды», и регион пережил немало потрясений. Но мудрость, которую взрастила эта школа и её учёные, уберегла её от множества проблем, в которые, увы, впали многие другие.

Цветущие мечети и сияющие школы

Сегодня село процветает. В ней 8 мечетей, разбросанных по различным районам, и ещё две исламские школы, помимо той первой. Одна из них — женская.

А школа-медресе в Уллуая продолжает свою миссию, как и прежде. Каждое утро в ней проходят уроки шейха Мирзы-хаджи. Студенты, как и раньше, спешат на его занятия, жаждущие знания.

Когда я закрываю глаза, я чувствую аромат горного воздуха Дагестана, слышу эхо азана в ушах, ощущаю искренние мольбы и необычайное гостеприимство его народа.

Не просто воспоминания, а уроки

Эти воспоминания — не просто моменты, которые я пережил. Это уроки веры, терпения, сплочённости. Вера и щедрость придают жизни смысл.

Так вот, Уллуая — это была не просто остановка в путешествии. Это был урок, который невозможно забыть.

Она научила меня, что истинную веру не сломить тиранией, её не затмят мрак угнетения, и её не победят ураганы атеизма — как бы свирепы они ни были.

В этой небольшом селе люди не проклинали тьму — они зажгли свечу в долгой ночи. И этот свет осветил путь для поколений. Она стала маяком для идущих во тьме.

Посмотрите на её мечети и школы сегодня — это не просто камни. Это наследие слёз старцев, терпения матерей, решимости молодёжи, которая отказалась уступить в своей вере. Великие крепости строятся верой, а не камнями. И лучшие памятники оставляют после себя не золото, а богобоязненность.

Если кто-то из нас однажды столкнётся с испытанием, способным поколебать устойчивых, пусть вспомнит о стойкости Дагестана и его народа. Ведь слава рождается из утробы страданий. Сохраним нашу веру, как хранили её наши предшественники, и пусть Коран будет нашим спутником, как был их спутником.

Любовь к этой религии — самое ценное, что у нас есть.

Али Абу Исам (переведено с арабского)

Информационное агенство IslamNews.Ru

Войти с помощью: