Сибирь с её бескрайними просторами и ледяными реками испокон веков была ареной великих переселений и перекрёстком путей, по которым двигались караваны охоты, торговли и войны. Именно здесь, под небом, не знающим пощады, и родился народ, сплавленный из твёрдости льда и тепла благородства — народ, в чертах которого навеки отпечатались предания племён, встречавшихся и смешивавшихся на протяжении веков; народ, ныне известный как сибирские татары.

Плавильный котел народов и истории

В сердце этой необъятной земли, словно реки, рождающиеся от слияния бесчисленных ручьёв, из глубин истории появился народ сибирских татар. Здесь сошлись древние тюркские племена, кочевавшие по ледяным равнинам, и народы ханты и манси, пришедшие с далёкого севера; их кровь смешалась с волнами монгольских и гуннских мигрантов. Это было удивительное смешение, выкованное холодными ветрами и долгими кочевьями, — оно и породило тот крепкий народ, что научился выживать в самых суровых условиях.

Сегодня сибирские татары входят в большую семью народов, носящих имя татар в России: от казанских татар Поволжья и мишарских татар Нижегородчины до крымских татар. Они различаются корнями, но их объединяет общая идентичность, подобно ветвям могучего дерева, растущим из единого ствола. И в суровом холоде Сибири их корни всё ещё остаются тёплыми — благодаря истории, которая не тает.

Сибирское государство татар

Когда распалась Золотая Орда, державшая эти земли с 1240 по 1502 год, угасло сияние её столицы, Сары в Поволжье (на месте современного Саратова), — но она оставила неизгладимое наследие в памяти исламского мира. Её мечи охраняли северные рубежи ислама, а её знамёна несли его в земли, где его прежде не знали: от Сибири на востоке до большей части Восточной Европы на западе — там, где ныне простираются Белоруссия, Украина, Польша, Литва и даже Венгрия.

Но величайшей её ролью — о чём забывают многие историки — стало косвенное содействие победе мусульман при Айн-Джалуте в Палестине. Из-за восстания Берке-хана, мусульманского правителя Золотой Орды и двоюродного брата Хулагу, большая часть монгольского войска была вынуждена покинуть Шам и вернуться на север, оставив завершение похода под началом другого полководца — несторианина Китбуги (Китбуки). Он потерпел сокрушительное поражение от султана Кутуза и его армии. Это стало первой великой пощёчиной, полученной монголами в их истории.

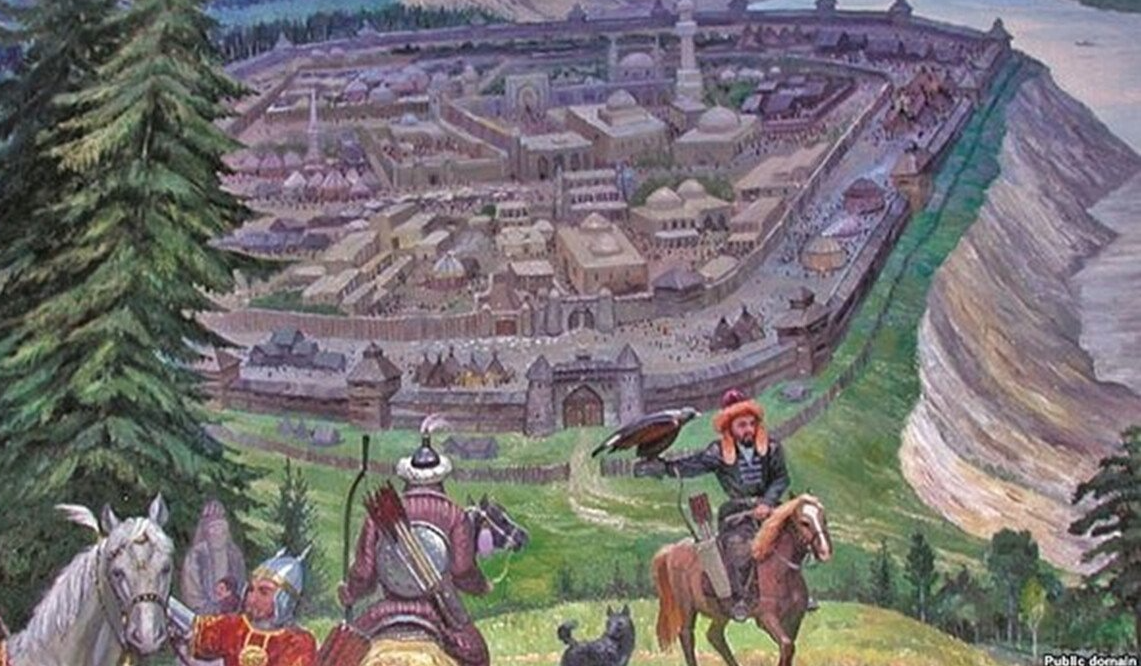

Но вскоре ветры перемен обрушились и на саму Орду, разметав её эмиров, подобно тому как в Андалусии распались таифы. Многочисленные ханства поделили её земли и славу. В этой смуте появился князь Улуг-Мухаммед, направивший своё племя и воинов на восток. Победив ослабевшие монгольские ханства, он основал Сибирское ханство, сделал ислам его объединяющей верой и перенёс столицу в Кашлык у реки Иртыш — там, где ныне стоит Тобольск в Западной Сибири.

Под знаменем ислама Улуг-Мухаммед начал объединение земель и распространение религии, превратив своё ханство в оживлённый торговый центр на северном ответвлении Шёлкового пути — той артерии, что связывала холодный Север с тёплым Югом. И от названия его ханства весь этот обширный регион обрёл своё бессмертное имя — Сибирь.

Царь Иван IV (Грозный) и «мягкое золото»

После того как царь Иван IV, прозванный Грозным, покорил Казанское ханство в 1552 году и Астраханское в 1556-м, перед ним открылись ворота на Восток, за Уральские горы, где находилось Сибирское ханство под властью Кучума. Иван не замедлил откликнуться на просьбу семьи Строгановых — рода, сочетавшего расчетливость и богатство, щедро финансировавшего его войска ради получения монополии на богатейшие ресурсы региона, и прежде всего — на драгоценные меха, которые тогда называли «мягким золотом».

Мех в те годы приносил в царскую казну почти десятую часть всех её доходов, заслужив по праву звание «нефти своей эпохи». Для современников слово «Сибирь» было синонимом меха, и некоторые историки даже полагают, что продвижение России на восток было продиктовано самой настоящей «погоней за мехом».

Именно пушная торговля, которую монополизировала семья Строгановых, выступила одним из ключевых факторов, способствовавших расширению территории Московского государства. Их состояние, выросшее на мехах, открыло им двери дворцов, дало возможность финансировать военные походы, обеспечило налоговые льготы и абсолютную власть над землями к востоку от Урала. Они собирали дань с местного населения, монополизировали торговлю, фактически становясь «государством в государстве». Их влияние было так велико, что простиралось вплоть до финансирования стрелецкого войска.

А сама Сибирь была мировой кладовой меха. Из её лесов и гор добывались шкуры соболя, песца и белки, которые отправлялись в Англию, Голландию, Германию, а также на рынки Османской империи и Китая. Это богатство находилось в руках Кучума, взошедшего на престол в 1563 году после свержения хана, платившего Москве дань мехом. Кучум закрыл этот поток и направил торговлю в Среднюю Азию — в Бухару и Хиву. Это вызвало негодование Строгановых, стремившихся перехватить поток богатств и продавать меха в Европу с прибылью в тысячу раз выше цены, уплаченной охотникам.

Ещё до военных столкновений у сибирских крепостей экономические интересы в сфере торговли мехами стали одной из причин напряжённости в регионе.

Падение Кашлыка

Как гласит политологическая аксиома, за каждым крупным политическим действием стоит экономический интерес. Так было и с продвижением Московского царства на восток, начавшимся с отрядов, финансируемых Строгановыми, которые нанимали казаков из числа беглых крестьян и искателей приключений. Их возглавил харизматичный атаман Ермак Тимофеевич — личность загадочная, чьё прошлое окутано легендами: то ли донской казак, то ли беглый помор, скрывавшийся от царского правосудия.

В 1582 году после кровавого сражения у крепости Чуваш на Иртыше Ермаку удалось захватить столицу ханства, Кашлык. Это был сокрушительный удар, который предопределил падение Сибирского ханства, хотя его народ продолжал ожесточённое сопротивление ещё не одно поколение.

Войско Ермака утверждало власть силой оружия, заставляя спасаться бегством или присягать на верность местные племена, и превращало вольные земли в оплот расширяющейся державы. Пушной промысел стал той экономической основой, что возвысила династию Строгановых до уровня влиятельной торгово-промышленной силы и способствовала активному территориальному расширению Российского государства.

Судьба Строгановых

Род Строгановых, чьё состояние сложилось благодаря освоению новых территорий, стал одной из главных опор российского дворянства при Романовых и важным фактором укрепления государственности.

Однако история не стоит на месте. Подобно тому как осенний ветер уносит опавшие листья, перемены времени привели к закату их влияния. В водовороте исторических перемен их богатства — дворцы, заводы и поместья — были экспроприированы, а былая слава, овеянная спорами и противоречиями, растаяла как дым.

Строгановы оказались в эмиграции, проводя время между Парижем и Римом. Их род постепенно угасал, уходя в небытие. Графиня Елена Строганова, покинувшая этот мир в Париже в 1947 году, стала последней представительницей династии, не оставившей после себя наследников.

Судьба Ивана IV и династии Рюриковичей

Последние десять лет царствования Ивана Грозного (1575–1584) стали временем мрачных событий. Самодержец, железной рукой державший в повиновении всю страну, сам оказался пленником собственных разрушительных страстей и навязчивых страхов, терзавших его душу. Малейшее проявление несогласия или слабости вызывало в нём вспышки неистовой ярости. Кульминацией этого стала роковая драма 1581 года, когда в порыве ослепляющего гнева царь нанёс смертельную рану своему старшему сыну и наследнику, царевичу Ивану. Это была не просто семейная трагедия — это стало роковым ударом по самому будущему династии Рюриковичей, символом крушения великих надежд и начинаний.

После смерти Ивана IV в 1584 году престол унаследовал его единственный оставшийся сын, Фёдор Иванович, человек слабый и неспособный к управлению государством. Со смертью Фёдора в 1598 году, не оставившего наследников, династия Рюриковичей, правившая Русью семь веков, пресеклась. Москва погрузилась в пучину хаоса, открывшую эпоху, вошедшую в историю как Смутное время — время гражданских распрей, иностранных интервенций и борьбы за опустевший трон.

Пришедшая им на смену династия Романовых, поднявшая страну из пепла Смуты и восстановившая порядок, также в конечном счёте не избежала сурового приговора истории. Но когда спустя три столетия грянули бури революции, они сокрушили устои трона, и её свет навсегда угас в огне ожесточенной гражданской войны. Занавес опустился над целой эпохой российской истории, и начались главы нового времени.

Судьба хана Кучума и падение Сибирского ханства

Последний правитель Сибирского ханства, Кучум, возглавил сопротивление против Ермака, используя непроходимые дебри тайги и извилистые реки родного края. В 1584 году на берегу реки Вагай отряд Ермака заманили в ловушку. В дождливую ночь дружина Кучума окружила лагерь противника и нанесла внезапный удар. Ермак, получивший смертельную рану от стрелы, потерял равновесие под тяжестью собственных доспехов и нашёл свой последний приют в тёмных водах реки.

Хотя Кучум-хану и удалось ненадолго вернуться в Кашлык, он вскоре оказался зажат между молотом и наковальней: дисциплинированной царской армией, имевшей подавляющее численное и техническое превосходство, и позицией части местных племён, перешедших на сторону царя.

В 1586 году царские войска взяли столицу, воздвигли новые укрепления. Кучум отступил, но не сложил оружия, продолжая изнурительные рейды. 20 августа 1598 года на берегу реки Обь, близ деревни Верх-Ирмень, состоялось решающее сражение. Кучум потерпел сокрушительное поражение и лишился всего: семьи, войска, казны и скота. Традиционная тактика сибиряков не смогла противостоять железной дисциплине регулярной армии под командованием Андрея Воейкова, пушкам и залпам огнестрельного оружия. Шестеро сыновей хана погибли на поле брани, остальные были взяты в плен с семьями.

Так закончилась история Сибирского ханства, судьба которого и поныне отзывается в народном сознании. Сегодня память о Кучуме и Ермаке — не разделяющая нас пропасть, а общее наследие. В трудах историков и в памяти народов России всё отчётливее проступает осознание, что величие нашей страны — в сложном переплетении судеб всех её народов. А в степях и лесах Сибири, в лицах и речи современных сибирских татар, живёт та самая «твёрдость льда и тепло благородства». Их несгибаемая воля к жизни, выкованная предками в горниле истории, обогатила всю многонациональную культуру России, напоминая нам, что истинная сила — в способности помнить прошлое, ценить настоящее и вместе строить будущее.

Информационное агенство IslamNews.Ru

Войти с помощью: