. إِنَّـمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّـمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ [1].

«Оценка деяний, совершаемых теми, кто обязан выполнять предписания Шариата, а также различение их категорий производится, исходя из человеческих намерений. Удел каждого человека, уготованный ему за его деяние, будет соответствовать его намерениям. Тем, кто переселился в Медину, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха и Его Посланника, будет награда за переселение ради Аллаха и Его Посланника. Тем же, кто переселился в Медину ради чего-то мирского, или ради женитьбы на какой-то женщине, предназначен удел в виде достижения этой мирской цели или женитьбы на той самой женщине (то есть, это и будет итогом их переселения)».

До взятия Мекки переселение в город Медину к Посланнику Аллаха было деянием, за которое мусульманина ожидала великая награда Всевышнего. После того как Мекка была взята, исходя из слов Посланника Аллаха: «Нет переселения после взятия Мекки«[2] (после прекращения хиджры), переселение оценивается не так, как прежде.

Вот, имея вполне определенные намерения, некто стал мусульманином и переселился в Медину только ради того, чтобы жениться на желанной для него женщине. Основной целью его переселения было не пребывание рядом с Посланником Аллаха, а стремление заполучить эту женщину, и Посланник Аллаха, узнав о таком намерении, произнес вышеупомянутый хадис. Несмотря на то, что в хадисе говорится о «переселении в Медину», контекст этого высказывания говорит о том, что любое деяние будет оцениваться по его намерению, совершается ли оно телом или языком, велико оно или мало. Если намерение ущербно, то и деяние будет предосудительным, а если намерение праведно — то и деяние будет таким же и примется во внимание.

Дела рабов Аллаха совершенствуются посредством знаний, желаний и способностей, поскольку сын Адама не может желать того, о чем он не знает, а, не желая чего-либо, неспособен это совершить. Например, если человек хочет пить — он знает, что средством утоления жажды является вода, и поэтому желает пить, и исполняет это желание. Его действия по утолению жажды (как и в отношении реализации всякого намерения) становятся полными и завершенными, проходя эти три ступени, первая из которых и является желанием или намерением. Поэтому, если кто-то спросит: «Что есть намерение?», мы ответим: «Это желание совершить что-либо, зная о последствиях совершаемого». Такие понятия, как «стремиться к чему-либо» и «решаться на что-либо» всегда подразумевают «желание» и «намерение».

Исходя из этого, во время совершения поклонений необязательно намерение произносить вслух, ибо не это говорит о нем, место которому — в душе. Так, если человек совершает намаз, имея в душе намерение совершить магриб, а языком произнес иша, или стоял молча, ничего не говоря [но намеревался помолиться в душе], то это ему не повредит. Если же он, совершая магриб, языком подтверждает это намерение, а душой беспечен, то такой намаз не будет намазом.

Не передается о том, что, приступая к намазу, Посланник Аллаха и его сподвижники провозглашали о своем намерении вслух или шепотом[3]. Поэтому детей следует учить тому, чтобы иметь намерение в душе, дабы у них не формировалась привычка говорить о намерении вслух, оставаясь в душе беспечными.

Согласно мазхабу Абу Ханифы, при таких поклонениях, как намаз, пост, хадж и закят, представляющих собой совершенное и законченное устремление, намерение делается обязательным условием. А вот в поклонениях, являющихся только средством для иных поклонений (например, при омовении), намерение обязательным условием не

является (за исключением тайаммум[4]). Так, только намаз, совершенный с предварительным, специально для него произведенным[5] омовением, будет достоин награды. Оба омовения — и без намерения, и с намерением — подходят для совершения намаза, но за первое награды нет, а за второе (то, что с намерением) придет награда. Поэтому, независимо от того, является ли это поклонение конечной целью либо средством для других поклонений — нужно иметь намерение приблизиться к Аллаху во время каждого из них.

По причине того, что любые поступки без намерения не являются действительными, исправление намерения является очень важной задачей, и, поскольку это — деяние души, в нем не должно быть фарисейства и мишурного блеска. Существует мнение, что вечное пребывание в Раю или Аду является воздаянием именно за намерение. То есть, верующий человек навечно попадает в Рай за то, что в земной жизни он намеревался всегда быть верующим. Если же кто-то вечно находится в Аду — это воздаяние за то, что в этом мире он намеревался вечно быть ослушавшимся Аллаха.

Но, подобно тому, как намерение способно свести на нет все грехи, оно приравнивает к реальным поступкам и те, что не совершались.

Досточтимый Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во время одного из сражений сказал: «Воистину, в Медине есть люди, которые по уважительной причине не смогли к нам присоединиться, но они — соучастники в каждом нашем деянии«[6], подразумевая, что остающиеся в Медине за свои намерения достигают награды тех, кто находится на войне вместе с Посланником Аллаха.

В любом случае, дух поклонения и деяний, а также всего желаемого — это и есть намерение.

Если кто-то с намерением украсть имущество другого человека берет свое собственное имущество — он грешен, а тот, кто берет чужое имущество с намерением взять свое, с точки зрения Шариата и нравственности — невиновен.

В соответствии с намерениями одно и то же действие может быть либо вознаграждено, либо расцениваться, как великий грех. Даже дозволенное, исходя из намерений, способно обернуться либо наградой, либо грехом. Только в том, что относится к запретному (харам) и предписанному (фард) намерение никак не учитывается. Невозможно совершать запретное с благими намерениями. Невозможно игнорировать предписанные деяния, ссылаясь на предосудительность намерений.

За сам факт появления благого намерения, реализовалось оно или нет, рабам Аллаха записывается награда. Но за деяние, совершенное без достойного намерения, награды не будет. За то, что деяние совершено из тщеславного желания покрасоваться, награды быть не может. В отношении намерения все иначе. Человеку, подумавшему: «Будь я владельцем такой-то суммы денег, я бы построил школу, и обучал бы в ней сирот и детей бедняков», записывается награда. И, за то, что, обретя достаток, он осуществит это благое намерение, его ожидает такая же награда.

Очень тяжело уберечься от суетного тщеславия и желания «казаться, а не быть». Поэтому мы так часто вспоминаем о мудрости слов: «Намерение верующего лучше его деяния».

[1] «Сахих» Бухари (I/2, VII/231 и VIII/59) и «Сахих» Муслима (II/93). Это версия Муслима (прим. Р. Фахреддина).

Кроме аль-Бухари (хадис № 1, 54, 2529, 5070, 6689 и 6953) и Муслима (хадис № 3537), его в схожих версиях передали ат-Тирмизи (хадис № 1569), Абу Даду (хадис № 1886), ан-Насаи в «ас-Сунан ас-сугра» (хадис № 74, 3401 и 3757), Ибн Маджа (хадис № 4225), Ахмад (хадис № 166 и 291). Примеч. перев.

[2] «Сахих» Муслима (II/93). Примеч. Р. Фахреддина.

Кроме Муслима (хадис № 1353 и 3467), его также передал аль-Бухари (хадис № 3635) и другие. Примеч. перев.

[3] «Зад аль-маад» (I/52), «Фатх аль-кадир» (I/186). Примеч. Р. Фахреддина.

[4] Тайаммум — протирание чистым песком лица и рук с определенным намерением. Вместо песка может быть использована земля или что-то их заменяющее, например, чистая пыль. Примеч. перев.

[5] Речь в данном случае идет о том, что человек искупался или помыл все части тела со специальным намерением. Такое омовение, по мнению Абу Ханифы, будет достаточным для совершения намаза. Примеч. перев.

[6] «Сахих» Бухари (III/213). Примеч. Р. Фахреддина.

Кроме аль-Бухари (хадисы № 2839 и 4423), его в различных схожих версиях также передали Абу Дауд (хадис № 2508), Ибн Маджа (хадис № 2764), Ахмад бин Ханбаля (хадис № 11598, 12218, 12463 и 12825), Ибн Хиббан (хадис № 4731) и др. Примеч. перев.

Из книги «Джавами’у-ль-калим»

Информационное агенство IslamNews.Ru

Войти с помощью:

Ответить

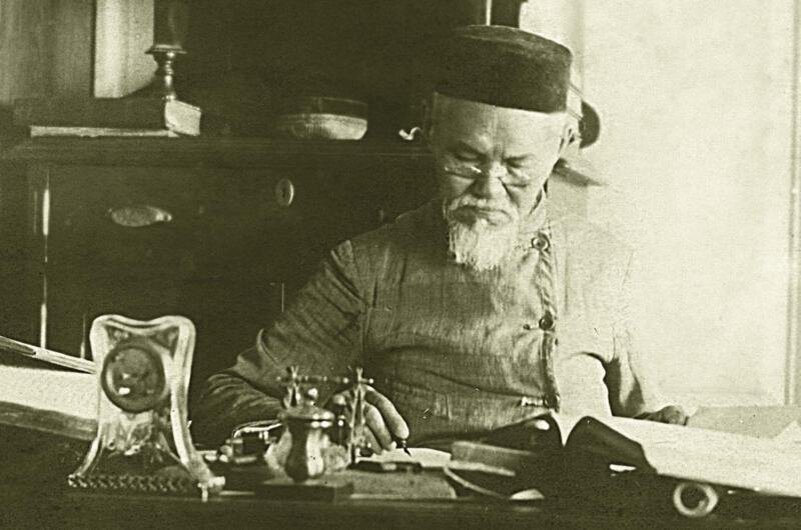

Как человек рубежного времени, который понимал, что в изменяющихся условиях мусульманам необходимо занять свою нишу и найти формы взаимодействия с представителями власти, Фахреддин действовал на разных уровнях. За свою жизнь пройдя долгий путь от религиозного и общественного деятеля, издателя и публициста, ученого и богослова до писателя и историка, он в каждом амплуа поступал в зависимости от окружающей обстановки и в соответствии с существующими потребностями.